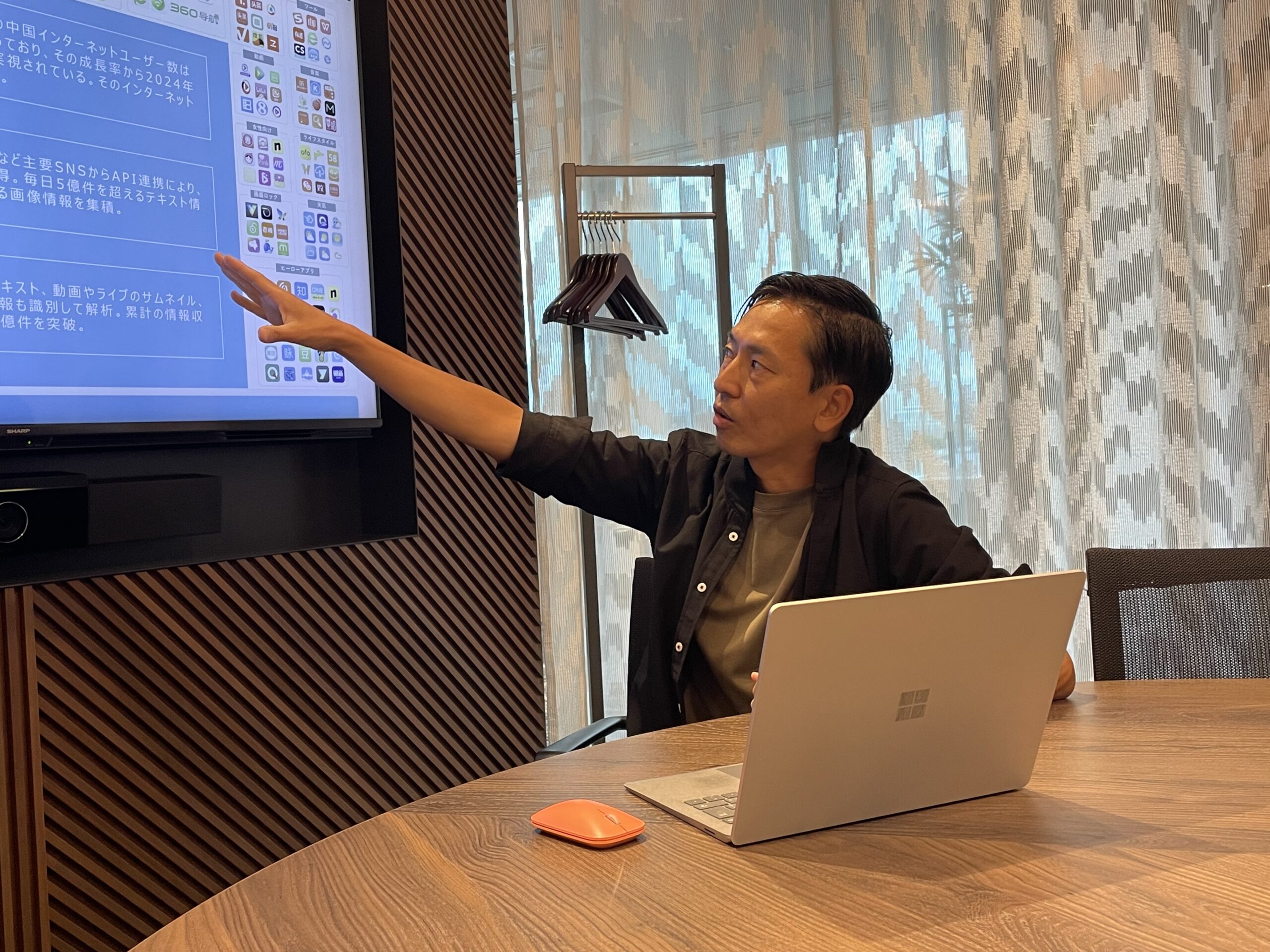

お話を聞いたKENTOSHI株式会社 代表取締役の山本 達郎さん(左)と、中国出身の田 日明さん(右)

大山:事前にプロダクト内容をお聞きして(詳細は後ほど詳しく)、中国国内へ向けたマーケティング支援ということでとても興味深いと思ったのですが、山本さんは元々中国で起業をされたのですよね?

山本さん:そうですね。2006年に北京の会社を作ったんですけども、その当時からインターネットマーケティングをやっていました。中国市場向けですね。当時はまだ日本の方がある意味インターネットビジネスモデルが発展している部分もありましたので、ちょっとタイムマシン的に日本のモデルを中国に持って行って、向こうの企業に役に立つという形でアドネットワークですとか、そういったものを持っていって起業をスタートしていました。

大山:学生起業ですか?

山本さん:大学卒業後ですね。大学時代からいろいろベンチャーをやってまして。それでベンチャーの勉強会みたいなので中国に行ったり、アメリカに行ったりしまして。その時に中国が面白かったので、非常に発展していて、勢いがあって2003年頃でしたがGDPでいうと、日本の方が3倍ぐらい高かったんですけども、学生さんもブルーカラーの方もホワイトカラーの方も非常にハングリーでアグレッシブにやってましたので、これは将来発展するなと思って、日本の大学を卒業した後で、中国に留学をしました。北京で中国語を勉強して、その後アメリカにも一年、NBAの基礎コースで1年行ってたんですけども、やはり中国の方がなんか活気があって面白いなと思いまして、それで2006年に向こうに行って会社を作ったという経緯です。

大山:そうだったんですね。早い段階で中国市場に目をつけられていたのですね。今回のプロダクトですが非常に飲食業界との相性がいいんじゃないかと思いまして、簡単にサービス概要をお聞かせいただけますか?

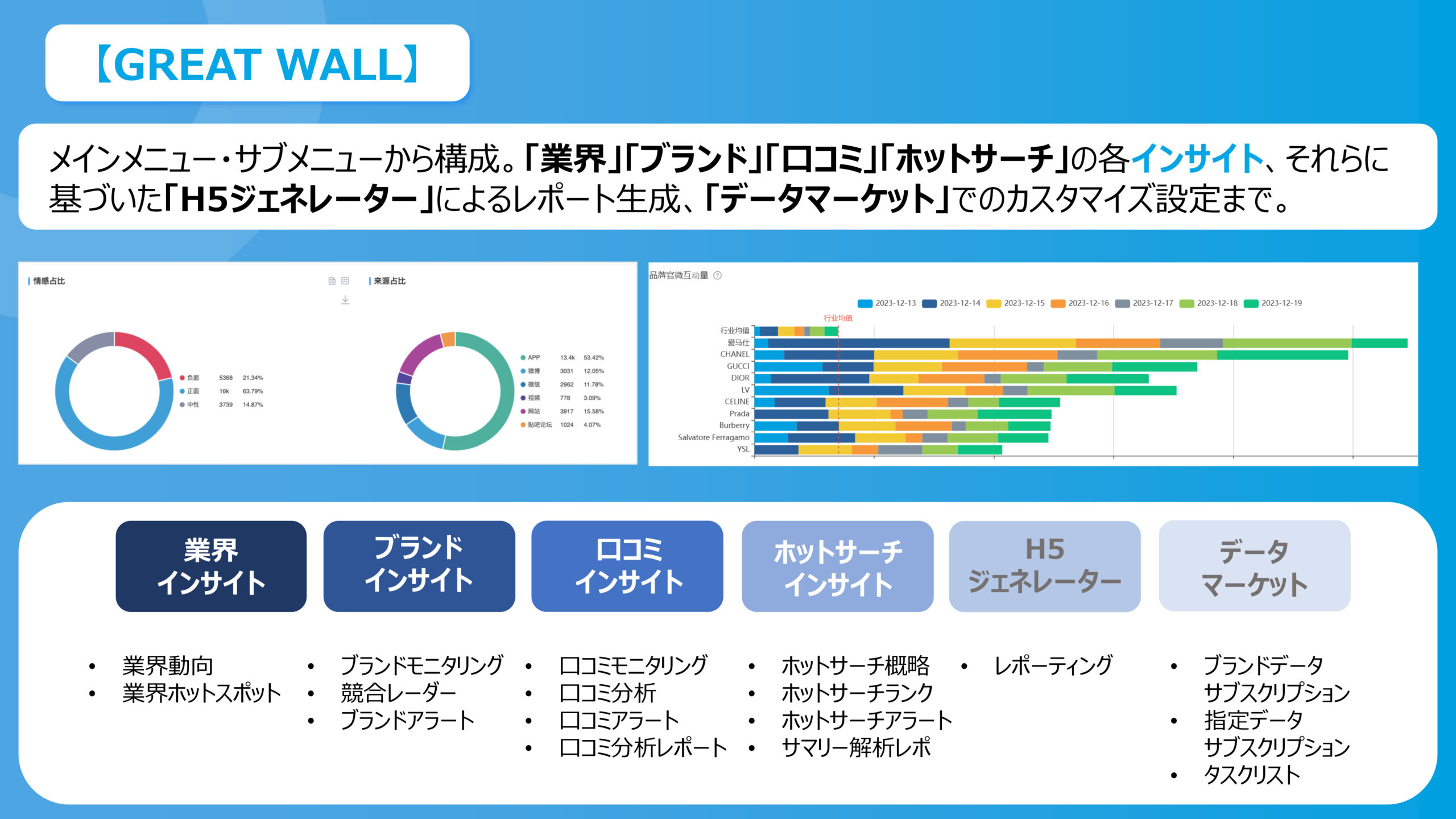

山本さん:かしこまりました。日本の場合ですと、いわゆるGAFA系のサービスが使えますので、いろいろマーケティング戦略等やりやすいところがあると思うんですけども、中国は「グレートファイヤーウォール」という規制があって、そういったものが一切使えないところですので、そこをまず我々の方で中国政府の部門で「インターネット情報管理局」というところの方ともお話をしまして、ビッグデータを使えるようにしてもらっています。

ポイント① 「グレートファイヤーウォール」という壁。

中国国内への海外からのアクセス、また中国国内からのGAFA系サービスへのアクセスは国の規制「グレートファイヤーウォール」によって遮断されています。そのため、日本国内で一般的なマーケティングとなっているGoogleビジネスプロフィールやInstagram、食べログなどの日本の一般的な検索サイト・口コミサイト、SNSにはアクセスができません。

大山:それはすごいですね。中国政府と連携されているのですね。

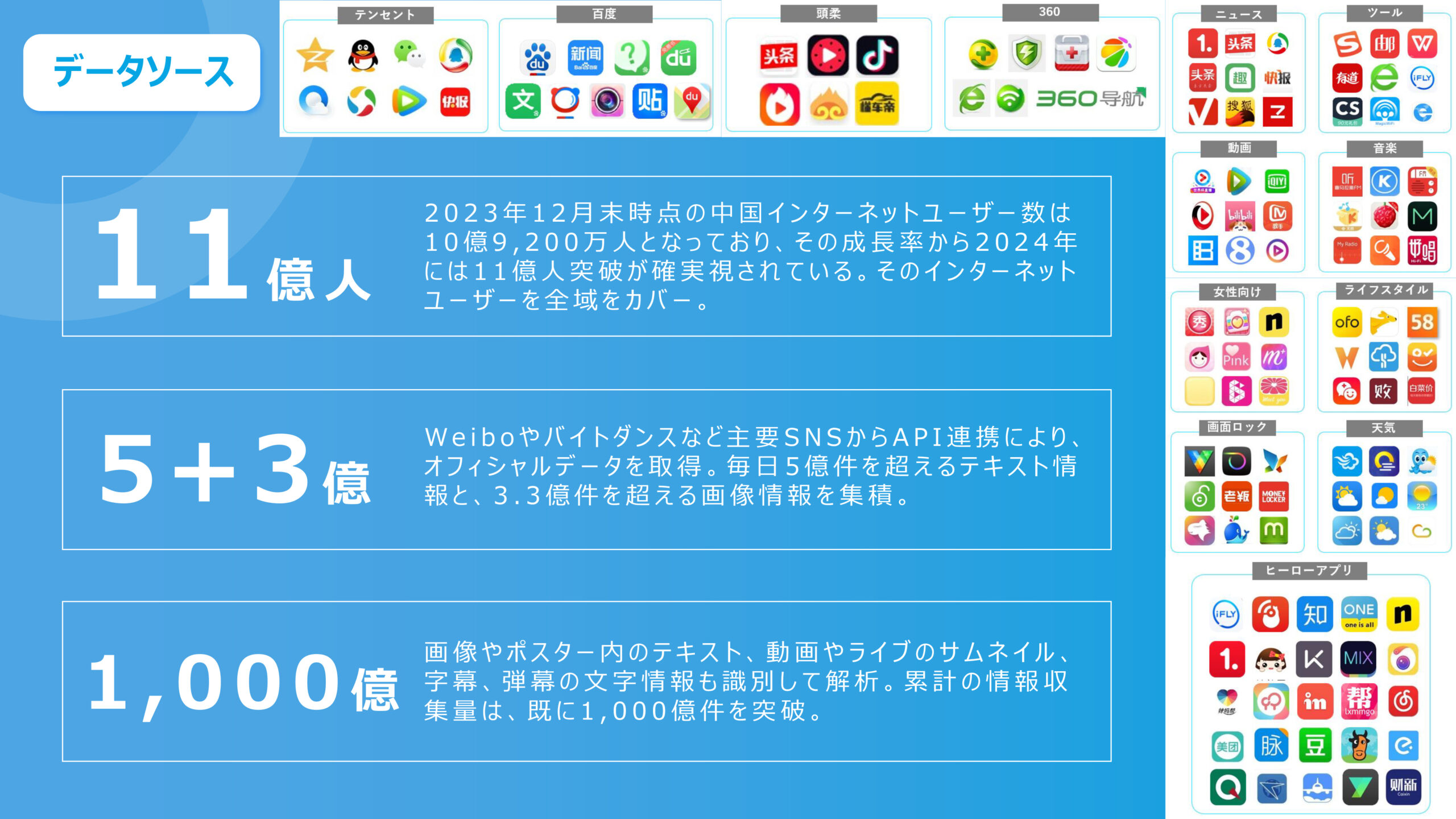

山本さん:はい。具体的なところなんですけども、中国国内にはネットユーザーが11億人ほどいまして、特にSNSのWeiboですとか、バイトダンスのTikTokなどの主要なSNSとAPI連携をさせてもらって、今1000億以上のデータを使えるようにしています。

ただ、いわゆる敏感なテーマと言われる、領土問題ですとか歴史問題とか政治に関わるものっていうのは一切タッチしないという条件で、これらを使えるようにしてもらっていますので、リアルタイムで全量データを使えるというところで、日本の会社さんが中国に向けて何かやろうと思った時の、いわゆるマーケティングの3C(市場・Customer、競合・Competitor、自社・Company)とか4P(製品・サービス・Product、価格・Price価格、流通・販売場所・Place、売促進・Promotion)といったものが、我々の管理画面の方で、ずらっとグラフで表示されるようになっています。

大山:まさに中国からのインバウンド対策にはぴったりなツールと言えますね。

山本さん:はい、まさにそうで今年2025年8月の訪日外国人旅行者数(推計値)は 3,428,000人となっていて、そのうち、中国からの訪日客数は 1,018,600人(約101万9千人)で、全体の1/3弱を占めていてコロナ後初めて月間で100万人を超えたとされています。

ポイント② 8月の訪日客は340万人。その約1/3の100万人が中国人観光客。

24年の年間訪日中国人観光客数は約700万人、今年は月間100万人を超えた月も出るなど伸び続けています。その背景には中国の出入国規制の緩和や円安などの為替の影響に加えて日本の食への興味関心の高まりが大きく影響していると言われています。

大山:そうなんですね、数字で聞くと驚きですね!渋谷や銀座を歩いていると、外国人の方々特に有色人の観光客が明らかに増えた印象は持っていましたが、中国人観光客が1/3も来られているのですね。皆さんツアーで来られているんですかね?マナーなどはどうなのですかね?

山本さん:昔はやっぱり団体客の方が割合的にも多かったんですけども、今は9:1で個人の方が多かったりします。やはり皆さんも海外へ出た時のマナーをこうしましょう、みたいに中国の方もよく勉強されているので今までやっぱり知らなかったことも多いので、そういう意味ではかなり良くなってきてるかなと思います。

田さん:マナーは悪いですね(笑)。日本人に比べちゃうと。悪いというか、習慣の差なのでそこは日本人から見るとそう見えちゃうっていうのはしょうがないっていう感じですかね。

ポイント③ 中国人観光客の7割が個人観光客。マナーの向上も。

大山:でも以前に比べると、マナーは向上しているということですね(笑)。

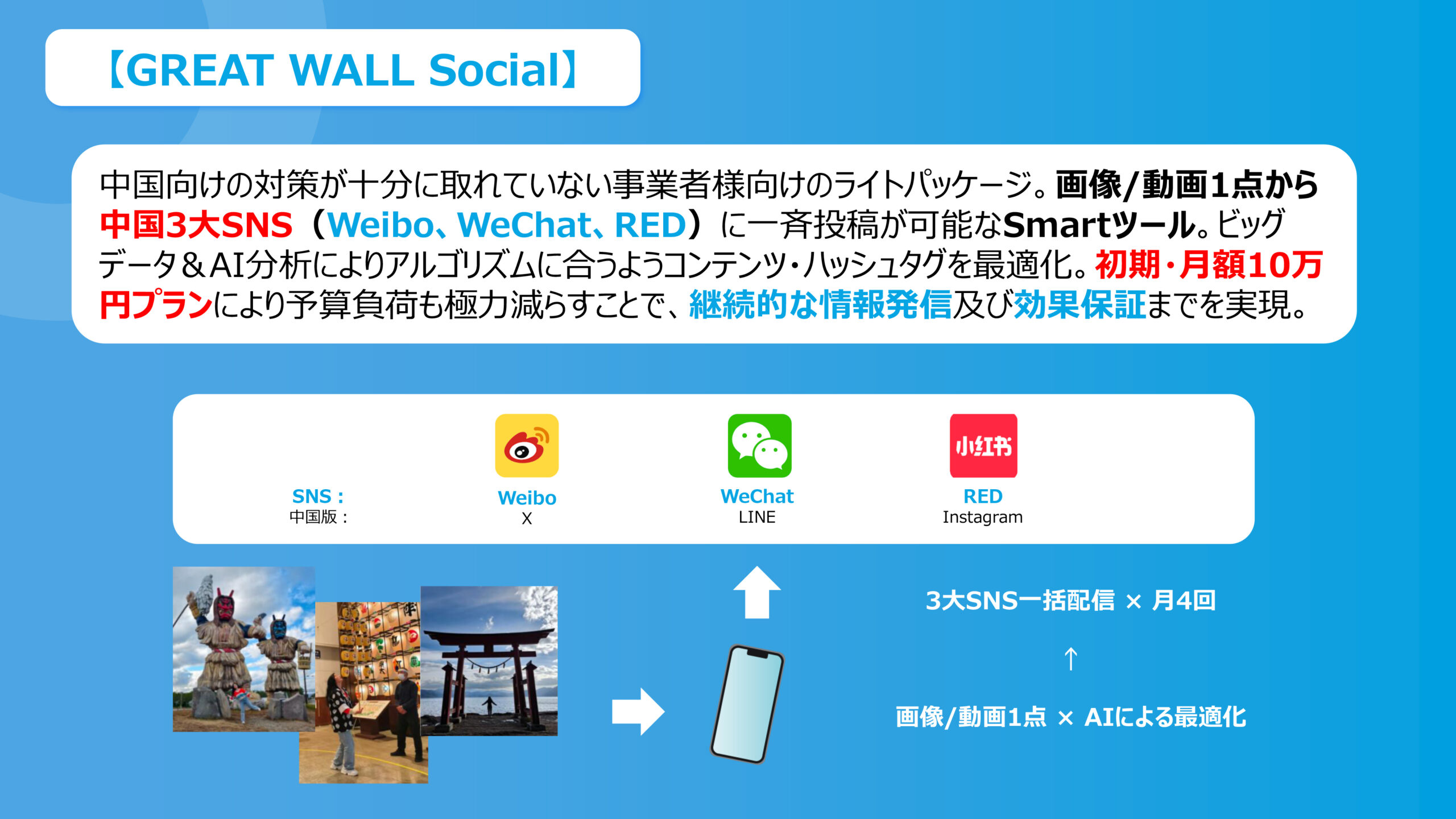

山本さん:その上で弊社では現在3つのサービスを提供しておりまして。まず1つ目が、SNSによる情報発信(サポート)です。もう何をやるにも今の中国はSNS文化ですので、WEBサイトも今あまり見られていないんですよね。会社のホームページがWeChat(日本でいうLINE)の公式アカウントの代わりになっていたり、検索するのもBaidu・バイドゥ(日本でいうGoogleのような検索サイト)もあんまり使っていなくてREDという中国版Instagramのようなものがあるんですけども、その中で検索がされていたりしますので、3大SNSをしっかりやりましょうという部分と、2つ目がビッグデータ&AIを駆使したインバウンドのプロモーション、3つ目が中国へ向けた、越境ECという3つのサービスを展開しています。

ポイント④ SNS社会。WEBサイト・検索エンジンはあまり見ない。

![]()

大山:そうなんですね。検索エンジンを信じていないというか、SNSの生の情報を取りにいくのがトレンドなのですね。

山本さん:そうなんですよ。ただ、仮に日本の飲食店さんがそれらの対策をやろうと思うと、中国語でアカウント登録、認証、記事作成等をやっていかなきゃいけない。それって非常に難しいですし、代理店さんにお願いすると、例えば、アカウント開設をして初期30万円です、運営するのに月30万円です、3つのSNSをやる×3のような状態になってしまって、高額なので到底手が出ませんよね。

大山:確かにそれだからか、あまり中国向け(インバウンド)のマーケティングをやられている会社さんというのは聞いたことがないですね。

山本さん:はい。なので、まずはそこをビッグデータとAI使って人手の工数も省きますので、コストも初期・月額ともに10万円だけで全部できます、3大SNS一括でできますというふうにさせていただいたのが弊社のサービスです。

よくありがちなのが、私が北京にいた時もそうだったんですけど、日本の会社さんが進出してこられて「うちはもうWeibo・WeChatやってますよ」とおっしゃる会社さんいらっしゃるんですが、フォロワー20人で非常に寂しい感じだったりと、やっているだけというか。それを何とかしたいなと。日本人としても切ない感じになるので。そこで効果保証をつけさせていただいています。月間で5000回見られるように我々の方で配信をやらせていただきますと。なので、5000インプレッションというのを保証させていただいています。

大山:インプレッション保証がついているんですね。それは安心ですね。飲食店で実例などはありますか?

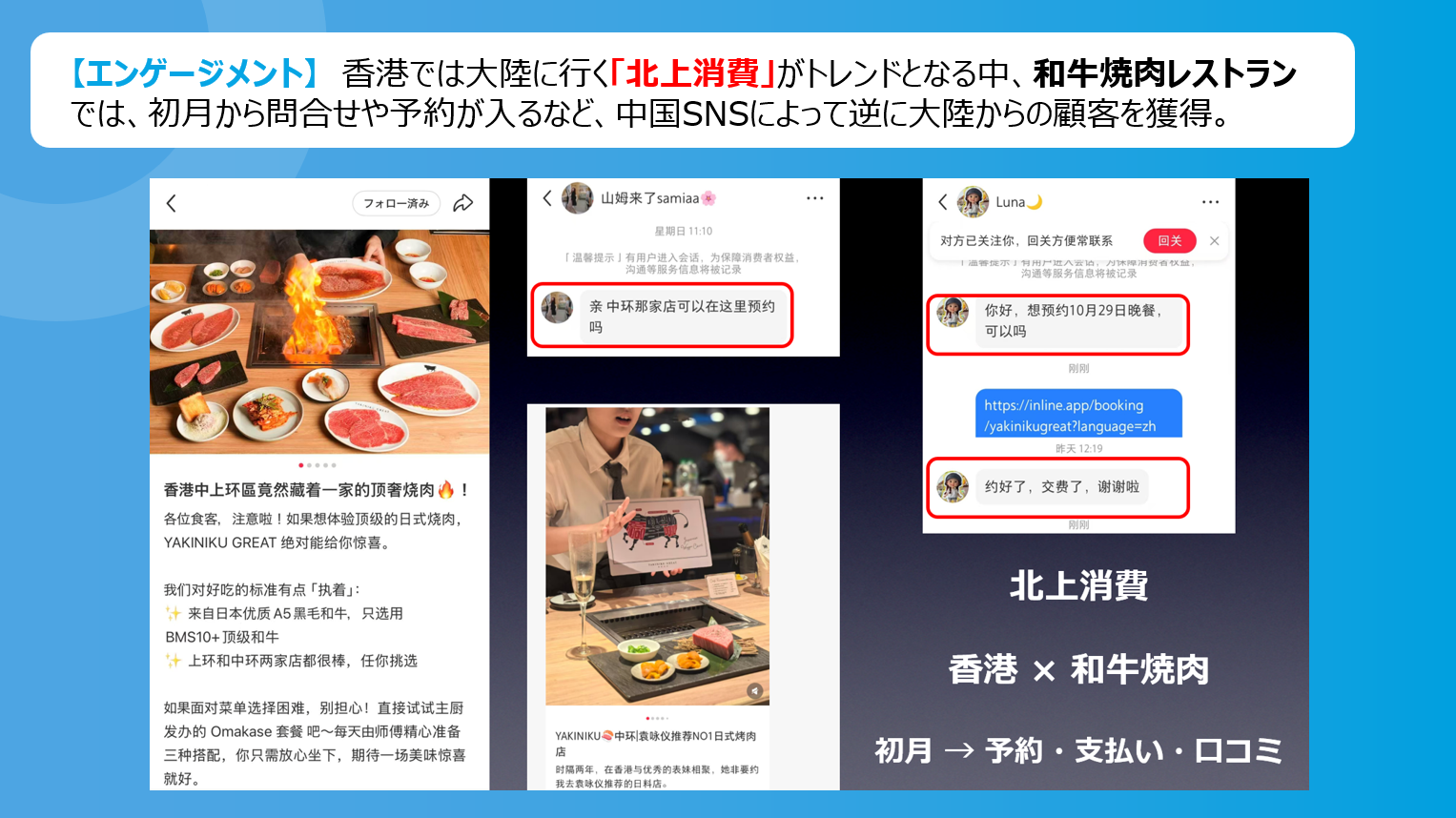

山本さん:このサービスをローンチしてまだ半年に満たないのですが、今十数社を申し込みいただいている中の3、4社が飲食の会社さんで、効果が出始めています。和牛の焼肉屋さんで東京にもお店あるんですけども、香港にも出店しているところがありまして。今、香港では大陸に行って食べたり、買い物をしたりする「北上消費」がトレンドとなっています。そして、香港の飲食店は閑古鳥が鳴いているお店と、大行列になっているところとの二極化が進んでいると言われています。

その差が生まれている大きな要因の1つが、中国SNSをしっかりやって情報発信をしているかどうかという点となっています。そこでこの和牛の焼肉屋さんでは弊社サービスを導入したところ、初月から毎週のように中国国内からの問い合わせ・予約・オンライン支払い・そして、来店後の口コミも広がるなど効果が上がっています。他にも、東京の芸妓さんがいる料亭さんですとか。中国の方からすると興味はあるし、どんなものか知りたいけど遊び方もわからなければ、どのお店に行ったらいいのかわからないし、安心・安全なのかもわからないので、そういう意味ではちゃんとそこで情報発信してあげることで、安心して実際に遊びに行けるという取り組みをしていたりします。

あと、こちら(↓)は秋田県の事例なのですが、インバウンドでいうと「ゴールデンルート」と言われる東京、大阪、京都、富士山というところがあって、秋田はどうしてもそこからは離れていますので県庁の方も最初は「誰が秋田まで来てくれるのか全く分かりません」という感じだったのですが、ビッグデータでかなり細かくターゲティングできますので、性別や年齢、地域、商圏、趣味とかもそうなんですけども、過去5回以上もう日本に来ている方で、かつ3ヶ月以内にもう日本旅行を計画している方で、かつ一級都市と言われる例えば上海の出身で、可処分所得の高い方、みたいな形でピンポイントに絞っていって、中国のインフルエンサーの方に「こういう風に楽しめますよ」っていうのを具体的に取材をして記事や動画を配信したところ、閲覧数が県の定めた目標値の2倍弱なったという事例です。

しかも内容面で、よくありがちなのが「綺麗」とか「行きたい」とか浅いコメントが多くなりがちなんですが、そうでなくて「きりたんぽが新しい映えるグルメなんですけど、なんですかこれ!」みたいなのや「秋田犬が超可愛いんだけど、どこで撫でられるの?」とか「ハイヤーの電話番号教えて」とか「エアーで仙台に入るんですけど、どうやって鉄道で行ったらいいですか」みたいなそういう熱量の高い具体的なコメントが800件強入り、非常に喜んでいただきました。その取り組みが面白いということで、毎日新聞さんや共同通信さんに取り上げていただいたといった事例もあります。

大山:そうなのですね!SNSだからよりリアルな反応が返ってくるのがおもしろいですね。ジャンルとしてはどのような飲食店を中国の方は好む傾向にありますか?

山本さん:和食が世界遺産になりましたからね。まずは和食、代表的なジャンルで言うとお寿司や焼肉(和牛)というのはやりやすいですね。

田さん:中国の人は食へのこだわりが強くて、欧米って経済発展は先にしましたけど、ご飯あんまり美味しくないところ多いじゃないですか。中国って経済発展は最近ですけど、ご飯は北京ダックがあって、上海料理があって、四川料理があって、小籠包があって、飲茶があって・・と非常に食へのこだわりが強くて、日本に来られてもホテルは安くてもいいから美味しいものが食べたい、お金かけて美味しいもの食べたいっていう方が多いんです。

ポイント⑤ 食へのこだわりが強い。寿司や焼肉は人気ジャンル。

焼肉は焼肉でもその中で例えば「山形牛」や「神戸牛」といった銘柄や部位、旬の寒ぶりお使った海鮮丼、秘伝のタレやシーズン限定の食材などそこでしか食べられない、日本でしか食べられないといった特徴的な投稿が有効とのこと。コト消費、そしてトキ消費の需要が高いというのは日本と同じということで、そういった意味では炭火焼きや炉端焼きなどライブ感を重視した居酒屋などでも十分に訪日中国人獲得の可能性はあり。

大山:実際にサービスをスタートする際のスケジュールはどういった感じですか?

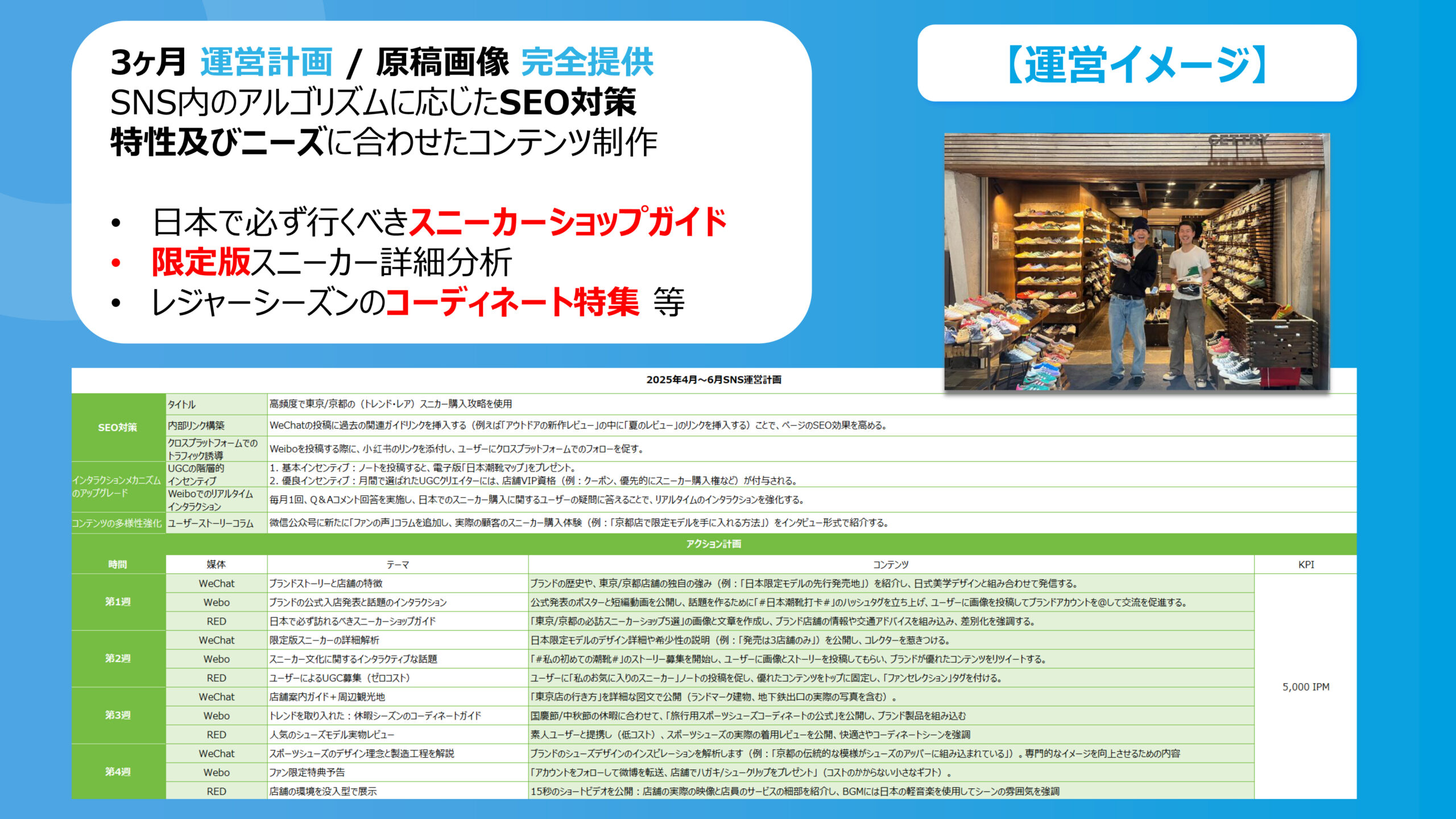

山本さん:3ヶ月の運営計画を我々から出させていただいて、テーマやコンテンツをスル合わせさせていただいて、あとはフリーハンドで我々の方で配信をどんどんやっていくという流れです。お客さんのWEB だったり、Instagramを拝見しながら配信していきます。お申し込みいただいてから3、4週間ぐらいでスタートしていけるような感じでやってましてSNSを毎月運営しながら、大型連休が春節の2月や5月・10月とありますのでそこに備えて計画を練っていくといった感じです。

大山:なんだかとっても可能性を感じるサービスですね。伸びそうでワクワクしました。本日はありがとうございました!

◾️こちらの企業・サービスに興味・関心、各種コラボ希望等、連絡を取りたい方は下記フォームよりお問い合わせください。弊社が中継し、ご連絡させていただきます。(メディア取材、各種コラボレーション等)