お話を伺った株式会社バンク・オブ・アートを運営するCEOの岡田美波さん(左)と共同創業者の水野 永吉さん(右)

大山:まずはお二人の自己紹介をお願いします。

岡田さん:バンク・オブ・アート代表の岡田 美波です。このバンク・オブ・アートを創業したのは大学4年生の時に、水野 永吉と一緒に創業しました。当時、私は成蹊大学に通っていて、会計事務所でアルバイトをしながら「起業したい!会社を創りたい!」と想い、300人の社長にインタビューしに行きました。

そこでビジネスモデルと、何を成し遂げたいのかっていう夢を探しに行った時に、220番目に水野永吉と出会い「一緒にアートを広めていこう!」と。それも法人に特化することにより爆発的に広めていけるんじゃないか、と。

私の妹は、多摩美術大学にトップ合格したすごく優秀な美大生だったんですけど、そこには夢がない美大生が多かったので、彼ら美大生たちに夢を与えるためには、やはり日本でアートコレクターが増えて画家が食べていける、かっこいい職業だよねっていうのを当たり前にしたいなと思い、バンク・オブ・アートを創業するという理念に繋がりました。

大山:素晴らしいですね。どのように300人の社長インタビューを達成させたのですか?

岡田さん:会計事務所のお客さんたちは皆さん経営者なので、わらしべ長者のように「紹介してください」とお願いをして。「私は今、夢を見つけたいんです」って言って。オフィスにお伺いして、5つの質問を持って、経歴、ビジネスモデル、夢、あとはなぜ社長になろうとしたのか、社長とは何かっていう項目を持って行きました。その5つの質問の答えを書き溜め手ていって、その後お礼の手紙、ハガキを皆さんに出してました。

大山:それではその220番目、水野さんの自己紹介をお願いします。

水野さん:バンク・オブ・アート共同代表の水野 永吉と申します。私は実家が広島県で仏壇とか掛け軸などの、いわゆる伝統骨董品、伝統工芸品を扱う事業を,おじいちゃんの代から70年ほどやっている、そういう家系に生まれました。そこで日本の工芸品とか、そういうものと触れる機会が多かったです。私が子供の頃は、すごく盛り上がってた事業だったんですけれども、だんだんと年々職人が一人減り、二人減り、作れる人も減ってきて、仏壇を祀って先祖を供養するという日本古来の文化も、世代の移り変わりと共になくなっていく、そういう時代の流れを子供ながらに見て育ったんですよ。

私自身は慶応大学の在学時代、大学3年生、21歳の時に起業して、これまた全然違う事業を始めました。ITが主流の時代だったので、ITを使ったウェブメディアで起業して、その後会社を売却するという経験をして、資金力に余裕ができたタイミングで、ふとおじいちゃんの代からやってきた伝統工芸品とか日本の文化っていうものに自分のルーツを感じました。

そして同時期に立ち寄った個展で出会った絵にとてつもなく引き込まれて、ある一人の作家さんの個展だったんですけど、全作品を購入したんです。金額にすると3000万円くらい一気に買いました。

要は アーティストが全力で、本気で描いたその世界観というのに、とてつもなく引き込まれる、やっぱりそこでルーツを思い出して、こういう事業に携わりたいなって思ったんです。そのタイミングで岡田というすごくバイタリティある人間と出会いました。

大山:凄すぎですね。水野さんは画廊に飛び込んで3000万円分のアートを購入したとのことなのですけど、その前はアーティストとの繋がりは一切ないわけですよね?最初はどうやって作っていたんですか?

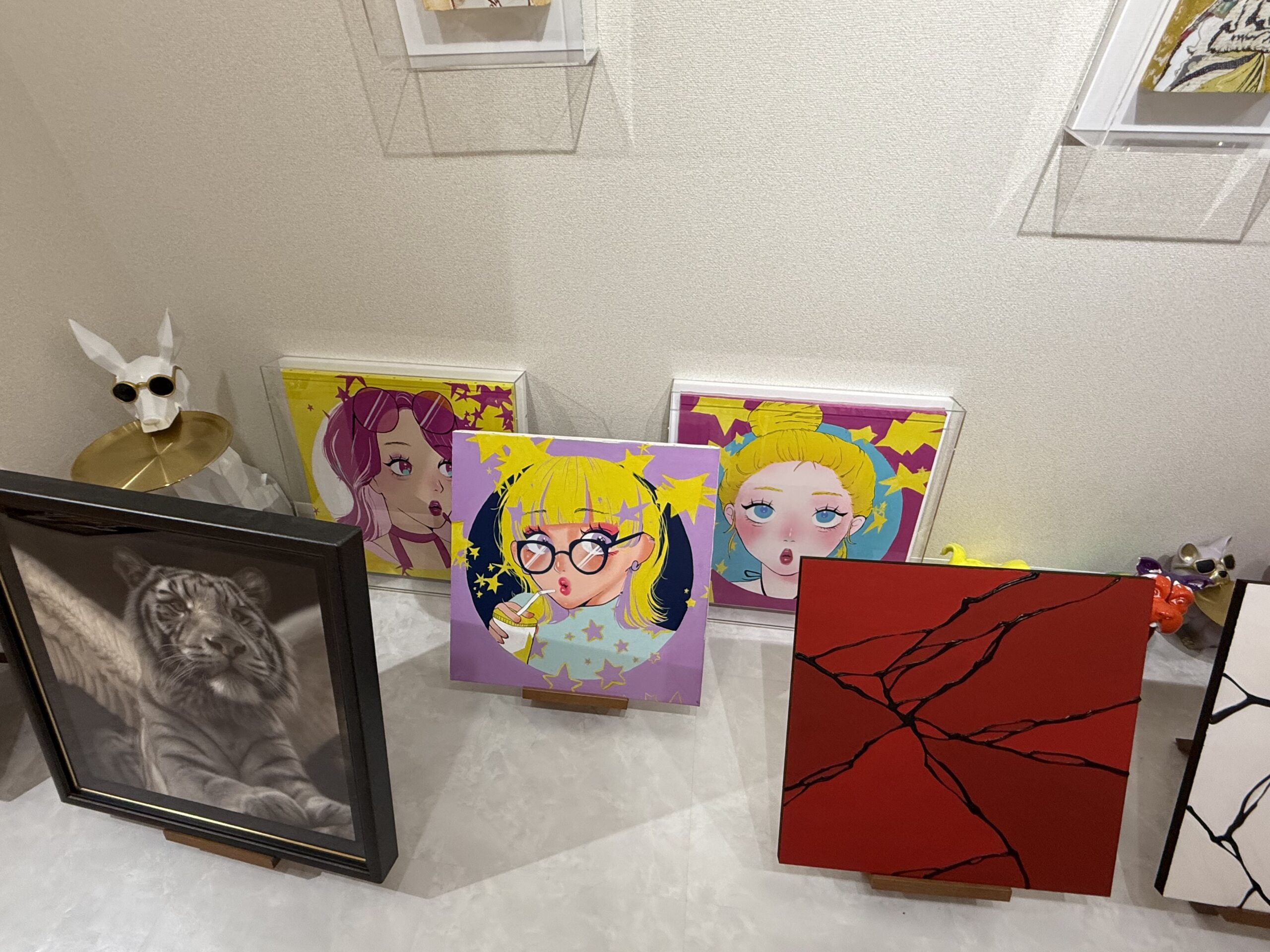

水野さん:まずは自分たちが買うっていうところから始めました。例えばこの奥田さんにしても、ほぼ全部、壁一面の奥田さんの絵を僕買ったんですよ。

水野さん:その業界に誠意を見せるためには、お金を落とすことが一番だと思ったんですよ。なので、初期の頃のアーティストは、その人の作品を全部購入させてもらいました。

岡田さん:それによって、関係値ができるんですよね。

水野さん:真剣さを伝えるのは、言葉より行動で示して。アーティストさんが一番嬉しいことって、やっぱり自分の作品が売れることなんですよ。その感動がきっと僕の本気度として伝わったんで、そこからアーティストの開拓が一気に始まりました。

大山:水野さんだけで美術館開けるじゃないですか(笑)。作品点数で言ったら。

水野さん:点数的にはそうかもしれないです。

大山:なるほどよくわかりました。すごいですね。原体験と実体験を持って立ち上げた事業ということですね。

水野さん:はい!それでちょうど節税とかをすごい考えてた時期で、減価償却の表みたいな物を見て、アートが即時償却できるっていうところをたまたま発見して、これは法人向けにビジネスをカスタマイズすれば、今までタニマチが応援して成り立つ変数の世界だったところで、アーティストがご飯を食べれないっていうこの仕組みを改善できるんじゃないかと思って作ったのがこのバンクオブアートの法人向けモデルなんです。創業して4期目という感じです。

【わかりやすい!】バンクオブアートのサービス概要動画

大山:動画がわかりやすいんですが、簡単にスキームを教えてください。

水野さん:バンクオブアートというギャラリーが今までのギャラリーと違うのは、法人/あるいは個人事業主向けに特化したアートギャラリーになっています。具体的には、一点あたり30万円未満の作品を中心に作品ラインナップを形成しており、ご購入いただくと即時償却といって、買った瞬間、満額経費計上できるモデルになっています。

購入された作品に対して、最大で70%ぐらいのリセールというものを査定として付与することによって、『若手のアーティストを応援する』そんな気持ちでご購入いただいた作品に対して、償却+リセール=返品率が約100ぐらいになるモデルになってるので、実質は持ち出しなしでアーティストを応援することができ、かつ税金圧縮にもなる。

将来そのアーティストさんのアートが市場で認められて、3倍、4倍、5倍の価値になった時には、オークション等で売却することによって、投資としての利益も得られる可能性もある、そういう仕組みを持ったサービスになります。

大山:なるほどリセールっていうのは「もし現金化しなきゃならない!」って時は、バンクオブアートさんが買い取ってくれると言うことですか?

水野さん:そうです。中古車を法人の方々が買って償却して、償却が終わったらまた買い替えるような文化ってあると思うんですけど、ちょっとそれに近いイメージで考えていただけると。

大山:償却限度額はというのはあるのですか?

岡田さん:1社あたり年間300万円で、一点が30万円未満の作品が中心ですので10枚まで償却できます。

ここで!飲食店の税務の専門家に同サービスについて聞いてみました。

- 中小法人であれば1点30万円未満の美術品は300万円まで、購入した年度に減価償却費もしくは消耗品費として全額経費計上できるため、利益の圧縮が可能です。

ただ、売却時に利益が出た場合、売却益には課税されるため手放すタイミングには注意が必要です。手軽にアート作品を店舗に装飾できるため、福利厚生や企業イメージ向上にも繋がることもメリットの一つと言えるでしょう!

ただし、最大の注意点は私的な利用と見なされるリスクです。事業と関係のない趣味のコレクションと判断された場合、経費計上が税務否認される可能性があるので十分注意してください。また、過剰な量を購入すると事業関連性を疑われ否認リスクが高まりますので、実際に店舗に飾られている事を明確にし、適正な処理を行う必要があります。財務面の観点からの不確定要素は、購入価額>売却価額の場合、キャッシュアウトの方が大きくなる点です。

【インタビュー続き】

大山:なるほど。一生保有して愛でるということだけではなくて、節税して価値が上がったらリセールできるし、手放すこともできるというところが面白いですよね。

水野さん:そうですね。やっぱり今まではどうしてもアートって流動性がなかったので、じゃあ果たしてその後の価値が1億ついたとしても、流動してないものが1億って実際として実損価値があるのかと言われると、不透明だったじゃないですか。それを我々は流動させるっていう仕組みを作り上げているという事ですね。

大山:流動してなかったら、美術館などと同じですからね。

水野さん:そこで僕は名前、名は体を表すと思ってるんですけど、バンク・オブ・アートってまさに「絵の銀行」って意味ですよね。紙幣って価値があるから銀行に預けて保管して使えなくなったら、それを何かと交換できるっていう交換権。アートでもそういうビジネスモデルを作り上げたいっていう想いから、バンク・オブ・アートなんですよね。

大山:素晴らしいです。元々水野さんがやっていた会社というわけではなくて、一緒に立ち上げたんですね?

水野さん:そうです。一緒に立ち上げました。だから全くゼロから一緒に4年間やってきたんです。

大山:岡田さんが220人目で、水野さんを「この人だ!」と思った理由はなんだったのですか?

岡田さん:もともと自分の役割は何ができるのかっていうのと、どういう人と組むべきかっていうのをすごい考えてたというのがあって。大学生の時に複数事業を立ち上げたんです。でもやっぱり私みたいな小娘が作ったビジネスモデルなんてたかが知れてるって事に気がついて、やはり「ビジネスのプロ、仕組みを作るプロと組みたい!」って思った時に、会社を10社売却して今15社のオーナーをしてる水野と出会って、『この人は作るのが天才なんだって』思ったんですよね。

社長っていろんなタイプがあると思うんですけど発明家タイプの社長に出会えた、自分の一年で300人会えたのは自分の外交能力かもしれない、という事に気づけたんで、これは組むべきだなって思って。

大山:なるほど。逆に水野さんが、岡田さんと組もうと思ったのは理由はどこにあったのですか?

水野さん:初めはもちろん、どうしても事業モデルありきで考えていたところがあるんです。バンク・オブ・アートが『TO B』向けのビジネスで盛り上がってくるまでは、いわゆるトップの2人がダイレクトに影響力のあるオーナーに対してトップセールスをしていかないと事業が着火していかないと思ったんです。その中で加速というブーストを担える人間じゃないと、この事業の責任者を務めるのは難しい。いきなり仕組みでどうのこうのっていうわけにもいかない、そういう時にエネルギーを持って入っていける人材ってそう多くはないと僕は思ってるんですね。

その時に、学生で経営者300人に会いに行くっていう岡田に会って、僕は初め無理だと思ってたんです。まあ、言うは易し、行うは難し、そんな甘い物じゃない、会うのは誰でもいいわけではないんで。でもそれを成し遂げたっていうその行動力と継続力は「もう絶対に適任者だな」って僕は思ったんで、このモデルを作った自分と引っ張って先導できる人間の2つのコラボレーションがないと、うまくいかないと思って。まさに彼女が適任者だなというのはすぐに感じました。

大山:今4期目に入ったということなんですけど、苦労したことなどはどういったところでしたか?

水野さん:何の事業もそうなんですけど、既存の概念のある事業は、ある程度みんな認知してくれてるじゃないですか。でも全くないゼロの概念のものって、それが仮に素晴らしい取り組みで、素晴らしい仕組みを持ってたとしても、認識として当たり前に定着してないんで、それを許容するっていう文化がやっぱなかったんですよね。それを当たり前にしていくっていう啓蒙作業から入らないといけないのが、一番大変でしたね。

大山:わかる気がします。押し売りするわけにいかないですしね。アーティストさんの誇りもありますしね。

岡田さん:衣食住だったらそこにニーズがあるじゃないですか。日常生活で食べるってことは決まってる。でもアート買うってことは決まってないんですよね。そこの文化作りっていうのが、やっぱり一番難しい。だからこそ参入障壁が高いんじゃないかなとは思っています。

水野さん:一般的な商品、例えば生命保険だったりは、ある程度はレッドオーシャンの可能性はあるかもしれないですけれど、オーナーにアプローチできる商品としてわかりやすいですよね。「あ、保険ね。じゃあお付き合いで入ろうか」っていう文化みたいなものが皆さんの認識としてもできてる。想像できるから、イエス or ノーなんです。でも、アートはその段階に持っていくまでの仕組みがそもそもない。

「どうしようかな、買えばいいんでしょう?」とか「応援すればいいんだよね?」っていう、その段階の文化がまだないんですよね。それを作るっていうところはアートに限らずなんですけど、めちゃめちゃ難しいんですよ。そういう意味でそれが大変でしたね。

大山:最初は水野さんが社長だったと思うんですけど、今期で岡田さんに代表を交代したのはどういう経緯ですか?

水野さん:もともとこのサービスを作ったタイミングで、3期目を終了したタイミングで、ある程度代表は岡田に任せるっていう時間的なスケジュールを組んでたんです。僕はどこまでいっても仕組みを作る人間なんで、仕組みを作る人間が必ずしもトップでないといけないということはないと思っているんです。適任者がトップになることで事業は加速すると思うんですけど、バンク・オブ・アートのアイコンというか、シンボルって絶対岡田だよねっていうのをもう初めにありきで作ってるんで、あるべきところに3年で落ち着けたっていうのがありますよね。ただやっぱり3年間は僕の中でいろんな責任とか、そういうどうしても富裕層を相手にするので、何かあった時には金銭的な代償を負わないといけないと思うんですよ。それをいきなり、やっぱり当時22歳の女の子には重たいですよね。

3年やってみんな岡田っていうのを人間を認識してもらっていたのでそこで今「代表です」って言っても、もう誰も疑義を唱える人はもういなっていうタイミングが今かなと思いました。

岡田さん:私も1年目から創業者なんだっていう気持ちでやってたんで、自分が社長だみたいな感じの心持ちでずっと3年間やってきました。気持ちが大事だと思うんですよ。そこで実績を出せたことによって、社長っていう肩書きがやっと似合う人になれたんじゃないかなって思うタイミングだったんで、自然でしたね。

大山:そういうことだったのですね。僕も最初に岡田さんが「ギャラリーをやってます」って言っていてもよくわからなかったのですが、お話を聞いてみると、非常によくできたスキームだなと思ってなんか広がりそうな気がしますよね。飲食店さんとも相性がいいなと思ったんですけど、今お客さんはどんな方々が多いですか?

岡田さん:上場企業の51%オーナーから個人事業主まで、事業主だったら誰でも減価償却を使ってアートをコレクトできるっていう価値提供が私たちはできますが、その中で飲食店さんにも導入実績はあります。老舗の鰻屋さんの個室や人気の焼肉店さんなど。

水野さん:老舗の飲食店が多めですね。要はストーリーを大事にしているお店は、アートという物を置いてくださってるところが多いんですよね。

例えばストーリー性で言うと、ゆっちゃんさんだと、ハワイアンという一つのコンセプトがあるので、ハワイの夕日/夕焼けに似てるよねと言うところで、伊藤佐子さんのアートを選んでいただいた。うなぎの菊川さんは、和なテイストなので、和紙をベースにした作品で、かつデザインも少し和テイストなドローイングの作品だったり。そういう自分たちのコンセプトやストーリーを強く持っている飲食店の場合は特に好んでアートを取り入れてもらってる傾向があリます。

大山:非常に種類が豊富で、何かしらこのギャラリーに来たら好みのものがありそうな感じがするんですけど、アーティストさん選びや、こだわっているところがあるんですか?ジャンルとか?

水野さん:一番大事にしているのは現代アートなんですよね。若手のこれから将来有望なアーティストの育成、発掘というのがバンク・オブ・アートのコンセプトなので、ジャンルは少しポップ寄りなアートが現代の主流というか、流行りではあるので、それが主にはなっています。その上で、あんまりジャンルとかストーリーが被らないものを選びつつ、あとは三大(いわゆる美大)を卒業されて、成績上位でかつ10年以上アート業界でアーティストとして活動しているアーティストさんの作品、やっぱりそこが結構重要です。

大山:学生さんのとかのアートは扱わないですか?

岡田さん:ほとんどないですが、私たちがすごい大切にしているのは、この学生/画家は将来伸びるなっていう金の卵を発掘をするので、そこの可能性を感じられるならば、学生であっても何歳でもいいっていう考え方をしています。

水野さん:アートが面白いのは、上手いだけだったらAIだっていいわけじゃないじゃないですか。でもAIがなんで代替できないのかっていうと、アーティストが生きていく中でアートを通じて何を伝えたいのかっていう世界観やストーリーとが詰まって初めてアートって完成するんですよ。ただ絵が上手いだけのアーティストは五万といるけど、10年に渡って活動をし続けて自分の想いを伝え続けれるか?って言われると、そこまで情熱を持ってやれる人は、かなりセグメントされてくるんですよ。10年経っても一つのことを提唱して伝えようとしている人たちの作品って、何かが違うんですよね。もう何かがちょっとずつ、全然違うんですよね。

岡田さん:人生を込められてるので本気度が違います。アートの価値について考えたことがあって、どんなアーティストアートに価値が出てくるのかっていう歴史を遡ると、やはり壁画だったり、歴史を残せるかっていうところに本質的なものがあるなって思ったんです。そのアーティストさんが何を伝えたいのか、何を残したいのかっていう想いが込められてないと、残す意味はなくなってしまうので、やっぱり壁画と同じように、このアートが残ることによって、次世代に何かを残すことには価値があるなって思うので、そういった点を結構私たちにとってはすごい重要だと思っています。

大山:それはまさに、飲食店とも繋がりますよね。料理だって「クックパッド」があって、冷凍食品でも最高に美味しいんですから、美味しいだけに価値は全くないですもんね。そういう意味でも、すごく親和性が高いなというふうに思います。

これからの展開、展望を聞きたいなと思うんですけど、今後会社はどのように発展させていきたいですか?

水野さん:一般的には会社を起業したら、年商が何十億だとか、何年以内に上場だとか、そういう風に考えがちだと思うんですけど、アートに関してはそういう目標を掲げるものじゃないっていうふうに僕は思ってるんです。一番大事にしていきたいのは、まず売上よりも、僕たちが何点買い取ることができたかっていうことを大事にしたいんですよね。今までアート業界というのは「委託」が主流だったと思うんですけども、まず年間最低でも1万点を買い取りたいというのが、目下の目標なんですよ。

大山:そうなのですね。委託というのは、アーティストが頼んでる代理店みたいな人が売るということですか?

水野さん:そうなんですよ。なので、描いてもお金が入ってこないんです。アーティストから買い取って棚卸しするのが当たり前なんだという世界にしたいと思っています。

岡田さん:そのキャッシュフローが問題で、売れないとお金が入ってこない。しかも利益も50%、半分半分にされてしまうって、おかしい業界になってしまってるので、それを変えられたらいいなと。もっとギャラリーがリスクを負うべきだって思っています。

大山:数値目標がお金じゃないのが面白いですね。買取点数を会社のKPIというか事業も目標にするというのも(笑)。

水野さん:はい、だから目標は1万点をまず我々が買い取る。そこをやればきっと業界が変わると思っています。でも1万点買い取るってことは、それだけの流通量を誇っているということなので、それがイコール売上なんです。

岡田さん:一枚一枚が画家の夢なんで。1万点の夢を買ってる、広めるってことですからね。画家をちゃんとした「職業」にできる。

大山:今何点くらいあるのですか?

水野さん:今が700点くらいなのであと14-15倍くらいですね。僕らの年商がどれだけ上でも、それがアーティストさんのいわゆる幸せ量には反映されないじゃないですか。でも、1万点を買い取るっていうことが達成できたら、自ずと僕らも絶対売上が上がってるけど、1万点分のアーティストの職業を作ってる、そこは僕らのミッションなんで、一番大事なんです。

岡田さん:画家さんが当たり前に食べていける時代を作りたいんですよ。今は0:100みたいになっちゃってるんで、これからアーティストになっても画家として生きていっても挑戦できるっていう日本を作りたいっていうのがありますね。

大山:職業としてのアーティスト。素晴らしいですね。これからも応援しています!ありがとうございました。

編集後記

CEOの岡田さんが大学の同窓で、アート事業に取り組まれていることは以前から伺っていました。ある時「どんなサービスなのだろう」と気になり、ギャラリーを訪ねてみたのですが、まず目に飛び込んできたのは数々のアートの素晴らしさ。思わず惹き込まれてしまい、「これが現代アートなのか」と息をのんだのを覚えています。それまでアートに特別な関心を持ったことはなかったのですが、水野さんが初めて画廊に足を踏み入れ、その魅力に圧倒されたというお話は「まさにこの感覚だ」と共感しました。

また、スクラップ&ビルドで消費されがちだった飲食店の装飾を、画家の支援につなげつつ経済的なメリットも生み出すスキームは本当に秀逸だと思います。バイタリティにあふれる岡田さんと、アート愛に満ちた戦略家・水野さんがこれから展開される取り組みに大いに期待しています。ご興味のある方は、ぜひ一度ギャラリーを訪れていただきたいと思います。(聞き手:大山 正)

◾️こちらの企業・商品に興味・関心、ギャラリー見学希望等、連絡を取りたい方は下記フォームよりお問い合わせください。弊社が中継し、ご連絡させていただきます。(メディア取材、各種コラボレーション等)