左から「請求できるくん」を運営する株式会社AccordXの安井一男さんと、導入企業の株式会社エー・ピーホールディングス APODカンパニー 社長 木村広大さん。

左から「請求できるくん」を運営する株式会社AccordXの安井一男さんと、導入企業の株式会社エー・ピーホールディングス APODカンパニー 社長 木村広大さん。

大山:まずは、お二人の自己紹介をお願いします。

木村さん:株式会社エー・ピーホールディングスの木村です。エー・ピーカンパニーという会社の中でエー・ピーオーバードライブカンパニーという事業部の事業社長をしております。弊社ですと塚田農場であったり四十八漁場といった業態が数多くの展開をしているんですが、そういった例えば塚田農場それから四十八漁場あとは料理のジャンルでいうところの焼き鳥、あとはホルモンといったものでくくれないそれ以外のものを扱っていまして、業態・ジャンルとしては中~高級価格帯というところで、大体5,000円から1万円前後ぐらいの価格帯の店を9業態10店舗を運営しております。

安井さん:株式会社AccordXという会社をやっています安井と申します。現在、キャンセル料金のデジタル請求サービス「請求できるくん」というサービスをさせていただいております。事業者さんが簡単にキャンセル料を請求して、回収を全部自動化するサービスになっています。

現在サービスを開始してから7ヶ月ぐらいなんですけど、2,000店舗ぐらいにお使いいただいておりまして、エー・ピーカンパニーさんにも使っていただいています。

大山:すごいですね!では安井さんから質問します。以前はどんな事業をされていて、なぜこのサービスを開始したんですか?

安井さん:2019年の10月ぐらいからいわゆるベンチャー企業をやらせていただいています。最初はデリバリーの支援事業みたいなことをやっていて、その後コロナが追い風となってデリバリーが盛り上がったタイミングで、そこに乗って2年間ぐらいデリバリーのドメインで事業を行っていました。ただその後、なかなか日本にデリバリーが定着しづらかったということで、うちのお客さんはバーチャルレストランが多かったのですが、なかなかうまくいかなかったところもあってうちのビジネスもシュリンクしていったんです。

その後いくつか事業を立ち上げたんですけど、なかなか鳴かず飛ばずみたいなところがありました。去年の6月ぐらいから、1回事業を全部閉めて一度本当の課題みたいなところはどこにあるのかというところを見つけようと思い、スポットバイトを使って3ヶ月ぐらい、いろいろとアルバイト、特に飲食店で働きました。

そこでいくつか仮説は持っていってたのですが、その中の一つにキャンセル料金の未回収や無断キャンセルの問題があると思い、それをいろいろとお客さんとお話している中で結構困ってる事業者さんが多くいらっしゃったというところが、このプロダクトを立ち上げた一番最初の背景になります。

飲食店の方でも使っていただきやすいサービス設計というものと、お支払いいただくお客様の方でもなるべくストレスがないようにお支払いいただけるような動線だったりUIみたいなことを考えて作り込んでいきました。そして、今年の5月から「請求できるくん」というサービスを本格的に動かし始めたといった感じです。

大山:すごいですね、スポットバイトをやってたんですね。無断キャンセル、ノーショー問題というのは5~6年前くらいから言われ始めたという感じはありましたよね。そういった課題は実際エーピーさんもありましたか?

木村さん:ありました。特に我々の部門はお客様単価が1万円ぐらいのお店で20席とかになってくるので、1席の重みが大きいんですよね。「この席のお客様が来ないと、もう1日この席使えないよね」ということがあったので、そこはすごくフィットしてるなと思います。

大山:実際そういう無断キャンセルが起きたときというのは、これまではどうしてたんですか?

木村さん:これまでは泣き寝入りです。ひたすら悔しがり、当日ウォークインが来ることを願うのみで、他の別のサービスで何かできないかというところは探してはいたんですけど、ただただお客様に対してキャンセル料を請求をするっていう、それがお客様にも事情や背景があることもあるので、無条件で請求するだけだとそれも違うな、と私の中では少し引っかかりがあったんです。

「請求できるくん」はサービスの中で次回来店時のクーポンをつけられるようになっているので、「だったらこれすごくいいよね」ということで導入を決めてたっていうのが背景です。

大山:大体今までは当日来ないとなったら、何分ぐらいで判断して席を空けるんですか?

木村さん:30分ぐらいですかね。日によっては15分ということもあるんですけど、あんまりルールは決めていなくて。

大山:ネット予約だとキャンセルポリシーに条件が書かれているわけなので、来られなかった方にあとから連絡をしたりするんですか?

木村さん:もうほとんどしてないです。一応キャンセルポリシーは当初から記載はしているのですけど、やっぱりそこで電話をかけて、請求をするっていう手間と、スタッフの心的な不安だったりストレスっていうのがやっぱりあって、だったらそこに時間かけるのもないよねっていうところから結局泣き寝入りするっていうのが実情だったんです。

大山:なるほどですね。それが導入のきっかけとなったのですね。

木村さん:はい、大きく二点あって、一つは先ほどお話しした通り、クーポンをお客様に付与できるというところですね。請求するということ自体は正義はあるとは思っているんですが、やっぱり次の来店に繋げたいし、ただお金を頂戴するだけではなくて、やっぱりまた来ていただきたいというところがあるので、それは大きかったですね。

こちらも何か良い言い回しはないかと考えてたんですが、なかなかそこが見つからない中で、「請求できるくん」ではクーポンが付与できるということだったので「だったらこれ一番いいよね」っていうのが一番大きなところです。

もう一つはシステムで、スタッフの工数をかけずにできるというところも大きな魅力でした。1件1件電話をしていくとか、必要情報を細かく入力しなければならないなど手間と、心理的な負担がかかりますからね。決して悪いことをしているわけではないんですが、なんかいい気持ちがしないというところの負担があった中で、やっぱりクーポンがあって、次の来店に繋げられることと、そこに工数をそこまでかけずにできるっていうところは、大きな決め手だったなと思います。

大山:どのようななクーポンを出されているのですか?

木村さん:今は共通で、全店20%OFFにしています。

大山:クーポンをつけるアイディアは、いつぐらいからやってるんですか?

安井さん:サービス作った最初から入れてました。お客様との関係はずっと続くものだと思っていますし、せっかく予約していただいたということはお店に対して何かしら来店したいという意思ががあって、予約していただいたお客様だと思うので、請求することだけで完結してしまうのは勿体ないなと思っているところがありました。

そこは今まで誰もなかなかそこまで踏み込んではいなかったですし、キャンセル料金の請求みたいな少しネガティブな機会になってしまうことを、うまく活用して再来店につなげることが出来るというところが一番プロダクトとしては肝になる部分かなと思います。

大山:実際導入をしてみてどのような変化・結果がありましたか?

木村さん:もちろん請求した結果、収益がちゃんと立つというのが目に見えるものとしては大きいのですが、私が実感した一番大きいところは、スタッフがいちいちストレスを感じにくくなった、のびのび働けるようになったし今目の前にいるお客様に集中できるようになったことなんです。

これが大きな威力だなと思っていて『席がうまく使いきれなかった』『想定していたテーブル配席にならなかった』これをどうしても引きずったり『次の展開どうしよう』という、今目の前にいるお客様に時間や意識を使いにくくなってしまうシーンがこれまではどうしてもあったのですが、『もうこれはこれで』という切り替えが出来て、お客様をちゃんと迎えることができるようになったという、これが実は大きかったなっていうのを感じています。

安井さん:それはめちゃめちゃ嬉しいですね。その部分は初めて聞けたところだったので。

大山:そういった無断キャセル後の一連の業務をしなくていいわけですよね。自動で請求をかけてくれるわけですからね。

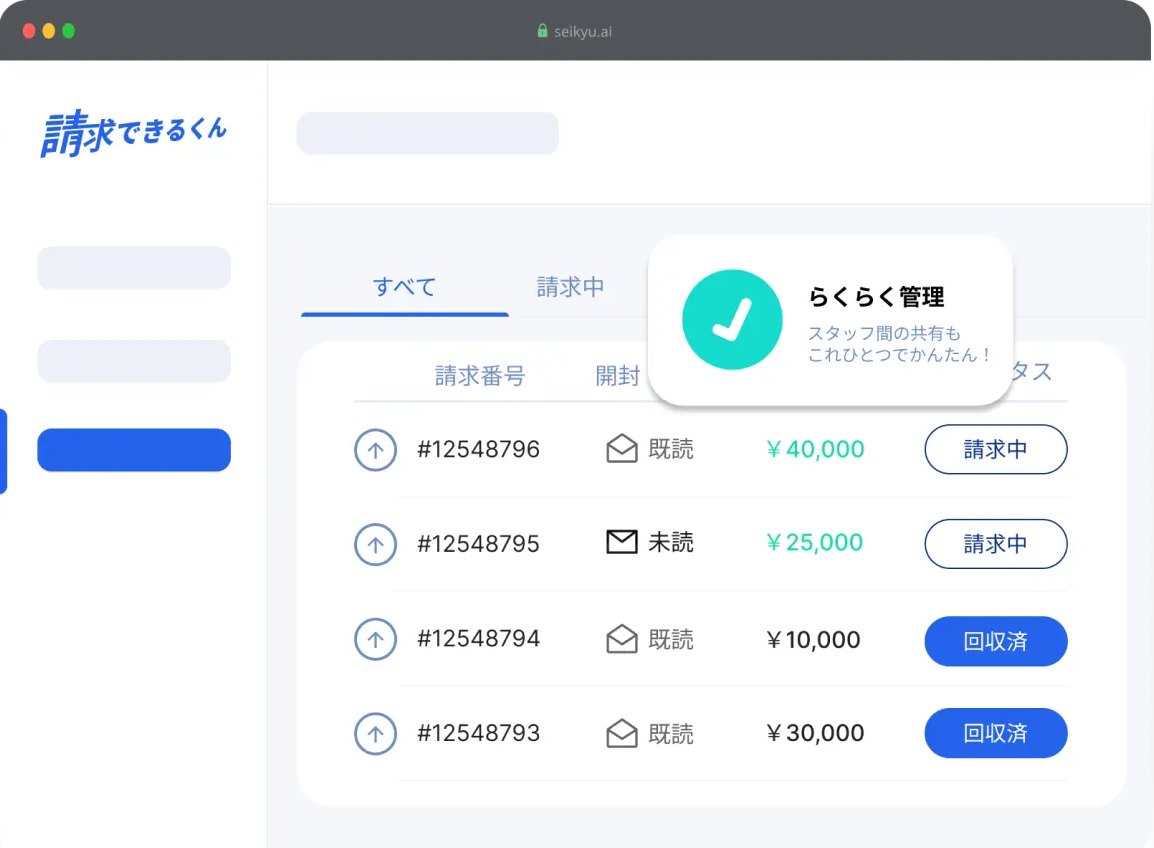

パソコン作業などが得意ではない方も操作しやすいユーザーインターフェース。

大山:請求できるくんサービス全体としては回収率の推移というかどのような感じですか?

安井さん:そうですね。当初は本当に2割3割ぐらいでした。それでも取れたら20人、30人の団体さんのキャンセル料なども回収できて良いのではないかなというところが自分自身ありましたが、先ほどお話したクーポン内容やSMSの文面を工夫したり、さまざまな改善を繰り返していく中で、今では国内のお客様で50%から60%ぐらいには来ていて、特に請求件数はどんどん伸びてるのですが、それに伴って回収率が下がるみたいなこともないので、結構安定して回収できている感じかなと思います。

大山:実際業務のフローとしては、従業員さんが管理画面から請求をかけたあと、どんなスパンで請求がかかっていくんですか?

安井さん:まず最初は予約時に取得した携帯番号へSMSで請求書をお送りして、請求書をお送りしているという内容の文言が届きます。それでもお支払いいただけない場合は請求書の期限を決めるのですが、その請求書の期限までに4パターンぐらい文面の内容の強度を上げていくようにしています。一番最初にお送りした文言と2日目、3日目に来る文言は違いますし、4日目に来る文言も違います。請求書の期限が切れる2日前からまた違う文言が来る、という形で少しづつ強度を上げていく形です。

大山:その回数は自分で決められるんですか?決まっているのですか?

安井さん:弊社の方でデータをたくさん回して、一番回収率が高い組み合わせで判断しています。なので設定いただくといった煩わしさもありません。

大山:なるほど。毎日送ったらお客さんに迷惑になるみたいなことすらも考えなくていいというわけですね。

木村さん:店舗サイドは「初回いつの請求なのか」「いくらなのか」「クーポンどうするか」「お名前」「連絡先」を1回やったら、それでもう終わりです。2日目以降は自動です。店舗としては1件につき1分半ぐらいの所要時間です。この工数がやはり大きいですね。

大山:他の店舗ではどのようなリアクションがありましたか?

安井さん:木村さんが仰った通り、結構な精神的なストレスみたいなのが今まで大きかった、それが解消できたということはよく言っていただきます。あと外国人対応も実装済みなので、言語の壁を越えて請求できないというところに対してもこれまではストレスがあったところ、管理画面上は日本語で請求できる(自動翻訳して通知を送れる)といったこともできるので、楽になった部分はあるかなと思っています。

一方で、回収率に関してはやはり国内と比べてしまうと低くなってしまっているので、請求できることはいいのですが、よりプロダクト磨いていって、もう少し外国人のお客様のキャンセル料についても回収率を上げるところまでいけると、よりご納得いただけるのかなと思って頑張っています。

木村さん:外国人のお客様の予約は、ほとんどGoogleからで、動線は同じでGoogleからの予約でも電話番号はだいたい取れているので、その電話番号を同じように打ち込んでいただいて、それが10カ国ぐらいに対応しているのでそこの言語で請求してくれます。

大山:今後、インバウンドのお客様も増えてますから良いですよね。

木村さん:私の部署は10業態もあるので、一部はインバウンドのお客様が8割という業態も中にはあるので、ここの対応ができるというのは非常に心強いですね。

安井さん:ちなみに多言語を作り始めたのは、エーピーさんからのご依頼で。元々やろうと思っていたのですが。

大山:いい効果だったんですね。

大山:今、導入店舗数は何店舗くらいですか?

安井さん:2,000店舗越えてきました。北海道から沖縄まで個店さんから上場企業さんまで、業態も問わず使っていただいます。

大山:ありがとうございます。木村さんの部署について聞きします。エーピーさんといえば「塚田農場」や「四八漁場」が有名なわけですが、そこから専門業態、高級業態といった様々な業態を作られていったと思うのですが、いつから部署が別れてどれぐらい現職に従事されているのですか?

木村さん:元々は2014年から鴨の業態は立ち上がっていて、スタートしていました。でもそれはあくまで鴨の事業としてやっていたものです。その後、2019年頃から少しずつ業態が増えていっています。これはやはり塚田農場だけに頼らない業態を作っていくというところと、あとは居酒屋だけではない飲食のステージを作っていくとうところです。

これはお客様に対する提案という意味でもそうですし、従業員の次のキャリアという意味もあって、展開が進んでいきました。私が今のAPオーバードライブという事業に参画したのが、2020年からです。それまでというのは実は私の経歴は人事で、約7年間ほどやっていました。新卒の採用教育制度設計であったり、人材配置であったりとか、人事戦略みたいなところもやってました。

大山:木村さんも新卒で入られたんですよね?

木村さん:そうですね。2011年に新卒で入社をして、最初は塚田農場で調理場をやっていました。翌年料理長になって、入社して2年半ぐらいのタイミングでエリアマネージャーをやってました。3年目の終わりから人事の部門に移って、そこから約7年間はずっと人事です。

本当は商品開発がやりたくて入社をしたんですよ。それは会社の理念から「食のあるべき姿を追求する」という、これを商品を通じてやれたらいいんじゃないか。当時大学生だった私が想像できるキャリアっていうのは商品開発に就いて、それが実現できると思っていたんです。

調理場から入って料理長とエリアマネージャーを経験したっていう経緯があるんですけど、いざ自分が組織を持つようになって、料理長なりエリアマネージャーなり、自分が良いお店を作るっていう料理長から良いお店を作ることができる料理長を育てるっていう立場になったときに、やっぱり人を育てるっていうところから、良い商品であったり産地のことであったり、美味しい食べ方であったり、こういったものを届けられる可能性っていうのがすごく大きいということを実感したんです。そこから採用や教育をやりたいとなりまして、それを(会社の上司に)見ていただいて多分強引に抜擢されたんじゃないかなっていう気はするんですけど、会社として賭ける部分はあったんじゃないかなという気はしています。

大山:なるほど採用・教育は商品開発に繋がっているという考え方は興味深いですね。オーバードライブに就かれたきっかけはなんだったのですか?

木村さん:これはちょっと複雑で、2020年の4月に入社をする新卒を迎えてから、オーバードライブに異動しました。そのタイミングで当社は(コロナ禍で)全店休業を決めていたのでお店の営業はないタイミングでした。同じく翌年の新卒採用もしないということがもう決まっていたそんなタイミングです。

2020年の8月に私の第1子が生まれて、そのタイミングで育休は絶対取りたいっていうのは考えていたので、育休を取って、子育てに集中してました。

その時期にデリバリーの事業が社内で立ち上がり、セントラルキッチンを都内に設けて、そこから各拠点に半調理品を配送していくといった事業を初めて行ったんですけど、そのセントラルキッチンがなかなか思うように立ち上がらなかったっていうのがあり、ちょっとそこを見てほしいというところから、セントラルキッチンの立ち上げに加わりました。

約半年ぐらいこの立ち上げをやって、ある程度形になってきたタイミングで、その事業の責任者が今のオーバードライブの責任者で「お店を一緒にみないか」というお誘いを受けて、ぜひというところから始まりました。2021年から、実質オーバードライブに参画をしていて、最初は2店舗のマネージャーからスタートしたという経緯です。

大山:まずどんなところから着手していくんですか?

木村さん:「このお店は一体何屋さんなんですか」というそこからですね。従業員たちもそうですし、お客様に対しても、このお店を通じて何が起きるとか、何が武器だとか、どんなメリットがあるっていうことを全員の共通言語で話せるようにするところから始めました。

同時進行で労務の健全化っていうところを徹底的にやって、そうすると「何屋さんだから本当はこうしたい」という理想があるわけですが、それを実現するためには、解消しなければならない課題があって。今既に100%でやってることに、課題の解消で20%とか30%の労力の上乗せすることになってしまうと負担が大きくなってしまうと思い、であればやりたいことはやりたいことで今やってる100%をいかに70%~80%にしてから、やりたいことをやり切るための労務の健全化を進めました。やることとやらないことを決めたというのが最初だったかなと思います。

大山:DXを進めていくことも、その一つというわけですね。深夜営業を辞めたのは、もっと前でしたか?

木村さん:深夜営業は全社としては当時やってるところもありましたけど、私のブランドではやってなかったですね。でも時期や日によっては深夜営業も考えていたというのはあるんですけど、そもそもここは塚田農場だったお店で、ここを「地どり屋 つかだ」に業態変更したのが2020年6月なんですが、リニューアル当時単価が4,000円前後ぐらいで40数席なので、実質塚田農場とスペックは同じで、むしろ席数をちょっと減らしてる割には単価がちょっと上がってるだけでそんな変わってない。

この中で儲け出そうと思うと、もう客数を追いかけるしかなかったんですよ。しかし、それって本当に私達がやりたかったことなんでしたっけ?というところから、いかに単価を上げていって、地鶏の価値を正しく伝えていくかっていうとこにシフトしていきました。私達が「何屋なのか」「何者なのか」というところを整えていきました。

大山:今で大体、客単価はどのくらいですか?

木村さん:6,000円前後ぐらいですね。これもやっぱりただ売価を上げればいいかというとそうではなくて、値段を上げるからにはその価値が正しく、もっと伝わるようにしようということで、2021年当時から最終的に単価を6,000円から7,000円ぐらいに持っていきたいという構想はあって、店舗メンバーともそれを話していました。

ただそれを半年でできるかって言ったら、考え方もスキル、調理技術もサービス力も全然追いついていないので、これは5年計画ぐらいで進めていきましょうということでそこから中期経営計画みたいなものを作ってやったんですが、結果彼ら(スタッフ)は1年でお客様単価を1,000円ぐらい上げました。それだけやっぱり人が成長したというのは、伴ってお店の成長になるので、そこは単純な値上げではなく調理スキルの向上であったり、サービススキルの向上、あとは商品の魅力を磨いていったっていうところが背景です。

大山:最後に、木村さんの今後の展望についてお聞かせください。

木村さん:この業態「地どり屋 つかだ」でいうと、元々は塚田農場の旗艦店になるようにという願いを込めて立ち上げた業態ではあるんですが、今ではやっぱり会社のモデルになりうるような、そういった業態に育てていければと思っています。店舗業態の変化変容の成功事例、それから失敗事例も含めて、サンプルをとにかくたくさん作っていければと思っています。なので、いろいろなフードテック、レストランテックであったりとか、いきなりチェーン業態50店舗では導入しにくいものを、我々APオーバードライブは小規模だからこそチャレンジできると思っているので、商品開発もそうですし、扱う商品も含めて、チャレンジングなことはどんどんやっていこうと思っています。それが役割でもありますし、面白さでもあるので。

大山:安井さんも最後に、プロダクトの今後の展望・展開をお聞かせください。

安井さん:木村さんともお話させていただいてますが、よりもっと使っていただきやすく、より業務フローの中にうまく組み込めるような形で進化していけたらと思っています。今も1分半ぐらいで請求書は出せると言っていただいていますが、より業務負担が減るような形のフローは整えたいと思ってますし、内部的にクーポンもそうなんですけど、回収できるというところが一番の勝ちだとは思っていますので。

回収率を上げていくということ対しても、請求・回収のプロセスやアプローチというのをもう少し最適化していくとか。AIや機械学習を使ってより効率的・効果的にしていくっていうのはやっていきたいと思っています。

2,000店舗とは言っても、正直まだまだ少ないと思っていて、全ての困っている飲食店さんに使っていただくことによって「無断キャンセルは悪いことである」ということと同時に、事業者さんがちゃんと請求をして回収できるっていうふうないわゆる文化を作れるような形になるまでは、目標店舗数とかではなく、ほぼすべての事業者さんに使っていただきたいなという想いはあります。

大山:木村さんがチャレンジングなことはどんどん試していきたいと言ってもらったので、問い合わせいっぱい来ちゃいますね。笑 木村さんに連絡すれば良いんだ!って。

木村さん:笑。人口が減少してるというところで、日本人のお客様の数が減るということ、海外のお客様が増えていくということ、あとは同時に従業員の数も減っていくというところで、従業員の工数とか労務についてはかなり意識はしていて、おそらく他店舗様よりは相当高い人件費構造にはなっていると思っています。その分「人にしかできないこと」「人だからこそできること」「リアルのお店だからこそやれること」そこに時間とお金を使いたいなと思っているので、いろんなものを試しながら、省けるものは省いてあるべき姿を目指していければと思っています。

大山:これからですね。ありがとうございました!

取材後記

飲食店のお困りごと「無断キャンセル」の対策として開発された「請求できるくん」初めてサービスの内容をお聞きして「これは飲食店の皆さんにとってメリットしかない」と思い、それ以来応援させてもらっています。今回実際の導入事例である木村さんのお話をお聞きし、リアルな現場の声も聞けたことがとても勉強になりました。インタビュー後、クオリティアップした「地どり野 つかだ」で乾杯しました。笑 料理のみならず、ドリンクやサービスの細部に至るまで素晴らしいお店でした。是非、体感しに行ってみてください。(聞き手:大山 正)

◾️こちらの企業に興味・関心、各種コラボレーション等、連絡を取りたい方は下記フォームよりお問い合わせください。弊社が中継し、ご連絡させていただきます。(各種コラボレーション、メディア取材、商品サンプリング等)