株式会社 J-Connect

代表取締役 磯貝拓麻氏

出身地:東京都葛飾区

生年月日:1994年5月18日

企業URL:https://www.j-connecthld.com/

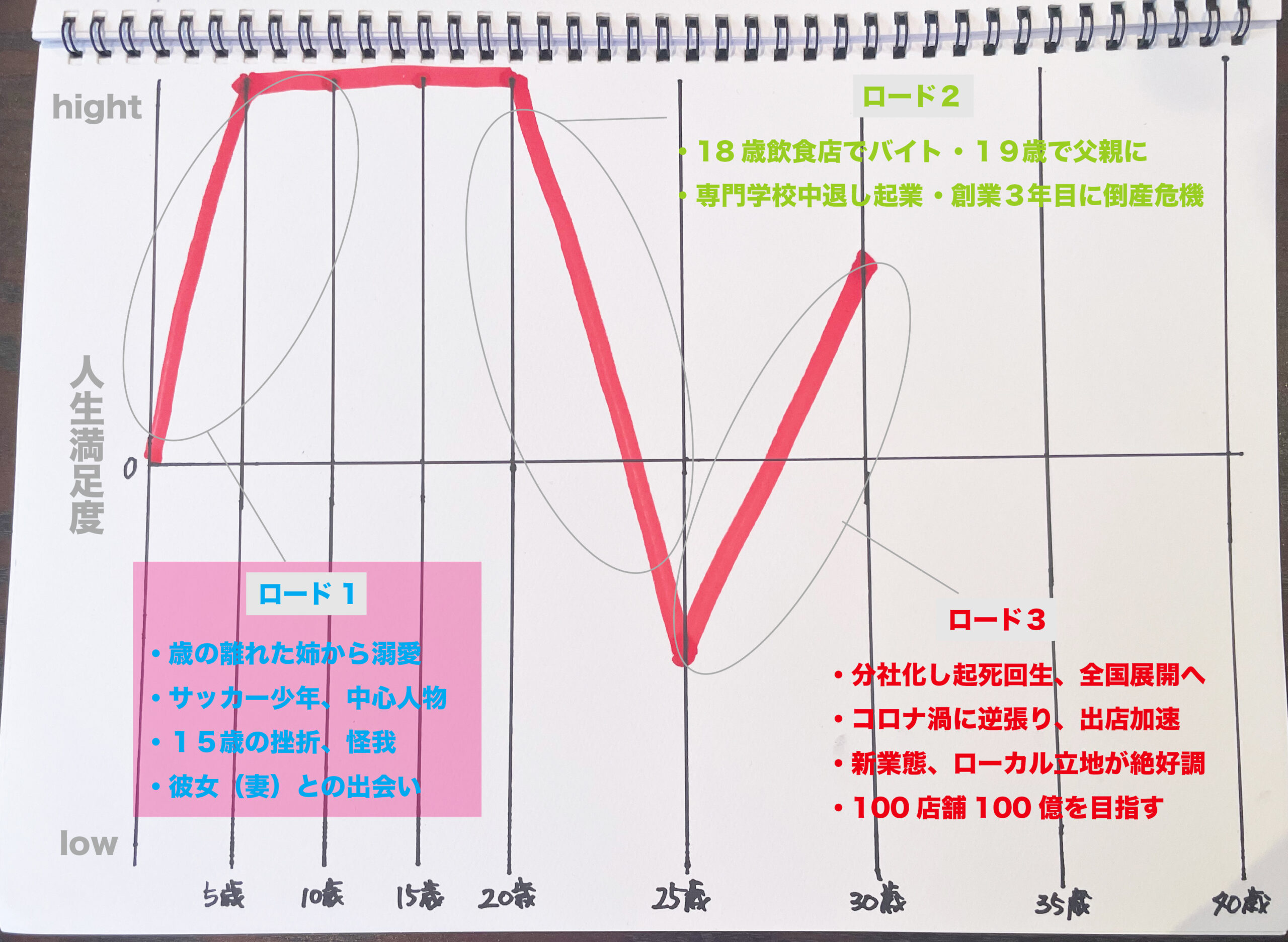

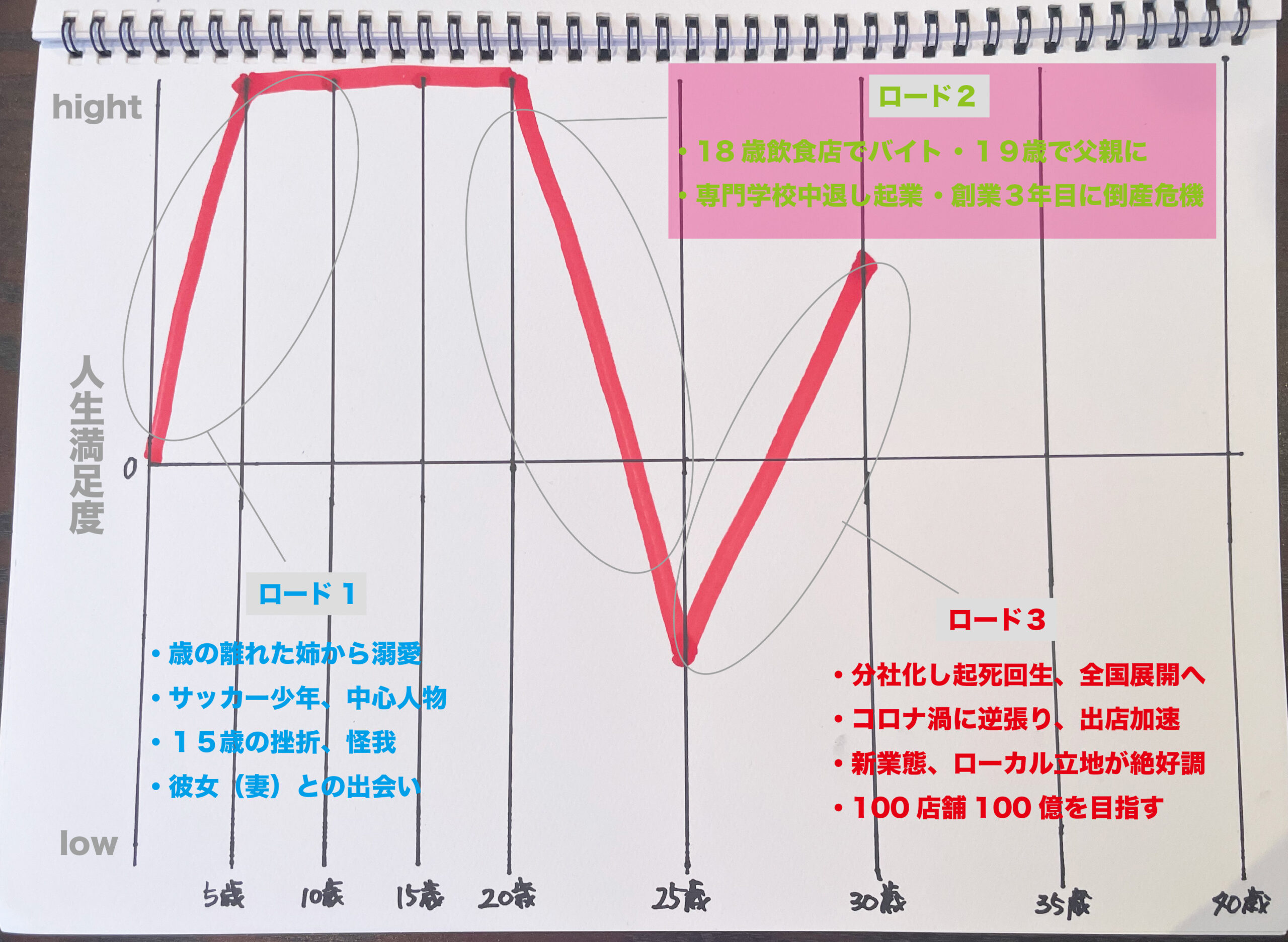

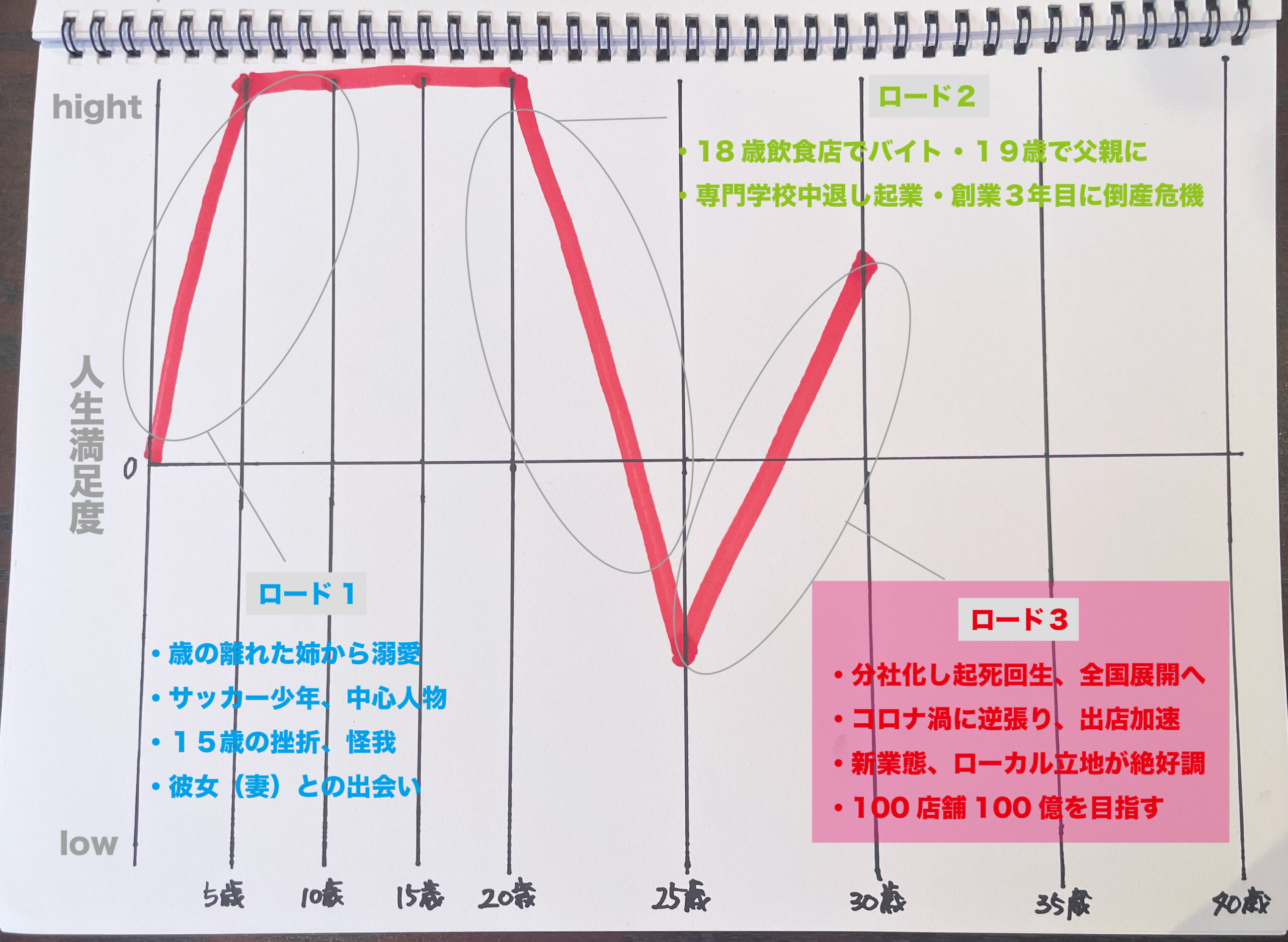

ロード1

- ・歳の離れた姉から溺愛

- ・サッカー少年、中心人物

- ・15歳の挫折、怪我

- ・彼女(妻)との出会い

大山:まず磯貝さんはどちらで生まれ、どのような幼少期を過ごしていたか教えてください。

磯貝さん:はい、東京都の葛飾区で生まれて、今の事務所も葛飾区です。幼少期は、生まれてすぐに死にかける病気があって。親が神経質に病院にその日のうちに2回3回と、家・病院を往復して、1回行って何ともないと言われて、でもやっぱりおかしいからということで3度目に行った時にやっと原因が判明して「これ30分病院来るのが遅かったら危なかったよ」みたいな、生まれてそういったことがあったみたいでそういった話を聞いて育ったんですよね。

姉が14歳上にいるんですけども、年の離れた弟(長男)として僕は生まれて、めちゃめちゃかわいがってもらって、近くに親戚やいとこもたくさんいるような環境で育ったんですけれども、いとこたちと比べても僕はすごい年下なので、すごいみんなにかわいがってもらってという、そんな環境で育ちました。

大山:小学校でサッカーを始めるわけですよね。めちゃめちゃ上手だったとか!?

磯貝さん:そうです、小学校でサッカーを習い始めます。それからずっとサッカーをやってくんですよね。 保育園の頃から遊びを何か考えて、友達を巻き込んで遊ぶとか、何かみんなの中心にいたがるタイプではあったのかなって思います。

サッカーを習い始めたのが小学校1年生なんですけれども、やっぱりキャプテンをやりたいと自分から志願をして。ずっとそのチームではキャプテンとして卒業まで過ごしたような感じです。区の選抜なんかにも選んでいただいたりとかもして、サッカーをずっと頑張ってたような小学生時代でしたかね。

大山:クラスや学校の中での役割どんな感じでしたか?

磯貝さん:小学校のときは、僕はどちらかというと多分いじめっ子だったので苦笑、友達が本当に1人2人しかいないような、そんな時期もありました。やっぱりみんな離れていってしまうなかで、今でも仲いい友達なんですけども、ちょうど小学校6年生ぐらいの時に、その友達に向かってもいじめたようなことがあって、その時に「だから友達がみんないなくなるんだ」みたいなことを強く言われたのが、すごく刺さって。それから中学校に上がるときにはもう、性格がガラッと変わったって感じです。 あれが結構きっかけだったなっていうのは今でもあって。

大山:そうだったのですね。磯貝さん、穏やかな語り口調で全くそんなふうには見えませんものね。

磯貝さん:そういった意味ではすごくいいターニングポイントだったなと思っていまして、それが今にも生きてるのかなというのはありますね。

ただ、小学校6年生でサッカーのチームを卒業するときに、監督から1人1人言葉をもらうんですよね。「君はドリブルが上手いから、そこを伸ばしていきなさい」とか、技術面を結構みんな言われるんですけど、僕だけ「君はすごい謙虚だからそこを大事にしてこれからも頑張りなさい」と、その時はすごく嬉しくなくてですね。みんな技術を褒められているのに僕だけ「謙虚」って言葉の意味もわからず…といった感じだったんですが、ただ今になって思うと、それは評価いただいてる部分でもあったのかなと思いまして。自分でもすごい大事にしていることですし、会社としても大事にしているバリューなので、いいお言葉を頂いたんだなと今では思います。

大山:その後もサッカー漬けの学生生活といった感じですか?

磯貝さん:そうですね、中学3年間はほんどサッカー漬けでしたね。ただ、高校は中学3年生のとき、強豪校のセレクションの時期に怪我をしてしまっていて、受けることができなかったんですよね。そこで少し気持ち的な挫折もありつつ、高校へ入学して少し経ったぐらいに、今は奥さんなのですけれども、その当時彼女と出会うんです。なのでアルバイトをしながら、ずっと彼女と遊んでいたような、そんな高校時代を過ごしていましたね。 サッカーはもう全くしないように 僕の中では彼女に全部振りしたというような高校時代を送りました。

大山:それは結構つらかったですね。大好きなサッカーができなくなってしまうというのは。

磯貝さん:そうですね。 ただ結構、厳しいチームでもあったので、意外となんですかね「プロになる子たちってこういう子たちなんだな」という現実も、ある程度中学時代から見えていた部分もあったので、意外と悩まずに遊びの方に踏み切ったといった感じでした。

大山:当時の彼女さん、今の奥さんに出会えたということもめちゃくちゃ良かったですね。

磯貝さん:そうですね。 気持ち的に救われた部分は多かったです。ただやっぱり中学の同じチームで一緒にやってた子たちは何人も進学先(サッカー強豪校)で、全国に出たりもしていて。僕の友達は全国ベスト8まで行ったんですよね。そんな友達たちが戦ってるのを応援にも行ったりもしたのですが、悔しさはちょっとありましたよね。

ロード2

- ・18歳飲食店でバイト

- ・19歳で父親に

- ・専門学校中退し起業

- ・創業3年目に倒産危機

大山: そこからいつ、どのようなきっかけで飲食業に入っていくのですか?

磯貝さん:高校3年生のときなんですけれども、アルバイトを探していたときに、高校の同級生から声をかけられて、そこで面接を受けてみようかなということで、伺ったのが錦糸町の居酒屋でした。 飲食が初めてだったので「ホールなのかな?」「キッチンなのかな?」と思いながらお店に行くんですけれども、まずキャッチだと言われて「キャッチってなんだろう」と思いつつ、お客さんを呼び込むところから始めるんです。

ただやっぱり人と話すのがすごい好きだったので、時給いらないので、呼び込む必要がないお店が忙しいときはホールを手伝わせてくださいって志願して働かせてもらったり。仲のいい友達もホールで働いてたので、外で暇してるよりかは働きたいなっていうのがあって働かせてもらって、そこで少しずつ「こんな感じなんだ飲食のこの内側っていうのは!」という感じで勉強させてもらいました。

大山:すごいですね。それ本当に時給もらわなかったんですか?笑

磯貝さん:はい、時給もらわなかったですね。自分何もできないので、時給出すことになると何もしないでって言われちゃうので。笑

そこでいろいろ学ばせていただく中で、お店はすごい繁盛はしてたのでとても経験になって、ふと「自分たちでもこれできるんじゃないかな」という、いい意味での勘違いをさせられてですね。笑

大山:その時が18歳とか19歳くらいですよね?

磯貝さん:はい。笑 販売促進、ホットペッパーとかの打ち出し方などを見てた中で「何か真似をしてある程度できるのではないかな」ということを思っていたんですよね。

その後、建築の専門学校に上がって、当時の同級生とその錦糸町店で働いてたりもしたんですけれども、ちょうどその当時に子供ができまして。

学生だったのでもちろん、両家の両親と話し合いまして「ただ学校だけは卒業させてください」ということで「卒業後に就職をしてちゃんと養っていきますので」という話をさせていただいた後に、バイト仲間の1人から声をかけられて「自分たちで(店を)やらないか」という。苦笑

大山:ここも大きなターニングポイントですね。それが起業へとつながっていくわけですね?

磯貝さん:はい。苦笑 僕は子供もいて、妻の両親にも卒業だけはさせて欲しいというお願いもさせていただいてた中で、就活をして内定も出ていたんですよね。あと半年で卒業というタイミングだったのですけれども、幼少期からずっと何かの中心にいたかったりとか、人に指図されながら働くのが何となく嫌な性格だったので「ここは頑張ってお店をやりたいな」という気持ちが出てきてしまって。なのであまり迷った期間も少なく、もう踏み切ってしまったという感じです。それが起業に至ったきっかけですね。

大山:それにしても、専門学校の先生もびっくりしたでしょうね。笑

磯貝さん:そうですね。もうあと半年で卒業だったのですけれども、夏休み明けの始業式の日に担任の先生のところに行って「すいません、学校を辞めたい」というわけですから。苦笑

大山:そうですよね。大学とかと違って2年間集中して専門スキルを身に付けにいくのが専門学校ですものね。

磯貝さん: 先生も内定取ってるのも知ってますし、卒業もできるってなってましたので僕ともう1人、今の副社長なんですけども、平松という者が2人で先生のとこに行って「学校辞めたい」と2人で言ったとき、先生も目を丸くしてまして。苦笑

別室に呼ばれて「どういうことか詳しく聞かしてくれ」ということで1時間ぐらい引き留めてくださったのですが、ただ僕らもやりたいの一点張りで。笑

大山:それは凄すぎますね。意思が固まっていたのですね。

磯貝さん:そんな中で知り合いの社長さんで当時、海鮮居酒屋を中心に40店舗ぐらい都内でやられた方がいらっしゃって、大塚駅でお店をやられていたんですけども、ここだったらそのままやってもいいよとなりまして。 席数も40席ぐらいお店なのですが。

ロイヤリティは毎月お支払いするのですけれども、ただ初期費用もかからず、僕らも学生でお金もなかったので「ここでやるしかないな」ということでやらせていただくことになるっていうのが1店舗目です。

大山:なるほど、そちらのお店1店舗からスタートするわけですね。

磯貝さん:はい、業務委託という形で、当時そこの社員さんも現場に一緒に入ってくだって教えてもらいながら、1ヶ月ほど下積みの時代を過ごすのですが、そのお店の料理をそのままやらせてもらったので、レシピを教えてもらいながらスタートした感じです。ただやっぱり当時は文化祭レベルになってしまいまして、僕らだけで営業すると楽しいけど実らないと言いますか。笑

当時ランチもやっていたお店だったので、僕らもそれにならってランチもやるんですけれども、当時は毎日80人から100人お客さんが来てたようなランチの営業が、僕らがやり始めて本当に3人とかにまで減ってしまったりして、やっぱりクオリティが追いつかないわけですよね。そこ「なんでなんだろう」とかというのもなく、もう素直に受け入れましたね。 やっぱり甘くないな、まだまだなんだな、というその差に。

大山:そうなんですね。では独立していきなり順風満帆というわけじゃなかったのですね?

磯貝さん:売上も本当に月300万とかしか上がらないような形で、席数は40席ぐらいで、家賃も60万ぐらいしたんですよね。創業メンバーも4人いたので、人件費も重いという中で、ただ何とか自分たちの給与を低く設定をして、少しずつお金を貯めてですね。とにかくすぐ2店舗目行きたいと。店舗を増やすことで人件費を配分させないといけないと考えて、今ある手元の資金でできる物件をネットで探して、かなり選択肢が狭い中で千葉県の我孫子の方に出店することになるんですけれども。それが2店舗で、初めての直営店舗という形でしたね。

創業時、店舗に寝泊まりしていた時に目標などを書いて使用していた思い出のクッション。

大山:全く土地勘も全くない中での2店舗目だったわけですね。その頃は1店舗目の方はよくなっていたのですか?

磯貝さん:いや、300万円ぐらいを横ばいで。月によっては400万円〜500万円と取れた月もあったというくらいでしたね。なので、我孫子の出店は勝機もあまりわかららないまま、ただやれる資金の範囲内の物件だったというだけで、出店を決めたという感じですね。

大山:どんな業態での出店だったのですか?

磯貝さん:「うたげ」という今はもうない屋号なのですが、九州居酒屋としてやっていました。当時モツ鍋とかチキン南蛮とかが唯一僕らができるかな、という業態だったので総合居酒屋風のお店として出店しました。それが2015年の10月です。

大山:周りに競合店はあったのではないですか?空中階の居酒屋さんなど。

磯貝さん:それが我孫子には全くなくてですね。飲食店の数、居酒屋の数でいうと10店舗もないぐらいの町だったかなと。

比較的大きな街である柏の一個先というのと、競合も少なくて、割と家賃も坪1万円ぐらいで居抜きでできるような状態だったので、80席ほどあって「大塚よりは良さそうだね」と1店舗目との比較で考えた結果でした。

大山:それからその「うたげ」はオープン後、どのような感じでしたか?

磯貝さん:10月にオープンをして、12月にはもう600万円ぐらい売るような営業ができていたのですが、ただやはり人口も少ない町で、平月となると少し厳しいなっていう状態が続いていて、今はもう既に閉店はしているんですけれども、そのお店は4年〜5年ぐらい続けて、人材配置の兼ね合いもあって、あまり利益も出ていなのであれば撤退してしまおうということで撤退を決めるんですよね。

大山:なるほどですね。それで、現在他店舗展開をしているわけですが、いつぐらいから「いけるんじゃないか」というふうに思うのですか?何店舗目ぐらいの時ですか?

磯貝さん:そうですね、4店舗目ぐらいのときには、やっと創業メンバー以外の社員も増えてきて、なんとなく会社らしくなってきたような体制を取れて、ここがちょうどこの春日部の3階ですね。ここが4店舗目のお店なのですけれど。

当時の春日部「うたげ」の外観。

大山:またすごいですね、我孫子の次に春日部というのも。笑

そこから多店舗展開していこうというのは、もう決まってたわけですよね?

磯貝さん:そうですね。我孫子を出してから3ヶ月後に静岡で3店舗目を出すことになるんですが、その2ヶ月後がここの春日部っていう形で、年間5店舗ぐらいのペースで出店をしてました。

創業1年目2年目でしたので、税金がまだかからない時期というのもあって、当時はあまり考えずに「出せるから出そう」というような感じです。勢いだけでやっていましたね。

大山:創業4人のときにすでに法人化されていたのですか?

磯貝さん:法人化は最初からしていました。創業融資を取らずに。と言いますか、通せなかったんですよね。苦笑

口座を作ることすら、1〜2ヶ月かかって、銀行を10行ぐらい回ってやっと作れたといった感じだったので、融資は全く当てにせず、自己資金でやれる範囲での出店なので、静岡の地方行ったりとか、ここ春日部は家賃が30万円で初期費用が100万円とかでできるような、そんな物件を探して出店を決めるといった感じで。

大山:なるほど、低コスト低家賃で出せることを優先して出店して行ったわけですね。それでこの春日部の4店舗目くらいからよくなっていくわけですか?

磯貝さん: そうですね。僕らは大手チェーン店さんを競合意識していたので、広告戦略でいかに勝てるかみたいな戦い方をしていて、なのですごい割と好調で、予定通りに出店が進んでいった感じです。

5店舗目に地元である新小岩にオープンをするのですけども、ここがたまたまモンテローザさんの居抜きで店舗開発部の方と知り合って。モンテローザさんがちょうど撤退されていた時期だったので、ここからモンテローザさんの物件をやり始めるんです。2016年ぐらいですね。

そこから今までにない家賃で、大箱で勝負するようなことになるんです。新小岩は50坪90席ぐらい、6店舗目に浜松に出すのですが、そこは70坪で席数130席といった大箱での展開をしていくことになります。

大山:チャレンジですね。そこから3年目に入っていくといわけですね。

磯貝さん:そうなんです。3年目になるとやはり税金が出てくるので、そこまで加速して出店していた反動が一気に来るんですよね。3期目に入る2017年で5店舗ほど出店をしてたので。「敷金って利益から削れないんだ」とか「厨房機器って30万円超えると、経費から外れて減価償却になっちゃうんだ」とかというのが後々からだんだんと知識として入ってきて、税金で資金ショートしかけるような、キャッシュフローがだいぶきつくなる時期というのがちょうど2018年くらいですね。

ロード3

- ・分社化し起死回生、全国展開へ

- ・コロナ渦に逆張り、出店加速

- ・新業態、ローカル立地が絶好調

- ・100店舗100億を目指す

大山:出店してきた分が一気に反動としてきたというわけですね。

磯貝さん:はい、そういうのを知らないまま出店を加速させたので。苦笑

なかなか厳しい1年を過ごしたのですけども、さらに、そのスピード感で出店をしてきたので、クオリティが追いついてないわけですよね。だんだんと古い店舗から右肩下がりにどんどん売り上げが下がっていくんですよね。 それもキャッシュフローが厳しくなった要因で、このままじゃいけないし、僕ばかり経営者として色々学べて、創業の3人は現場が忙しく経営に携われず、知識や価値観がずれていくのではないか。と、経営者としてのこの危機感と言いますか。このままだと分裂してしまうなという風に危機感を感じて分社を決意するんです。1人1人が経営者として走って経験を積んだ先に、やっぱり同じ価値観、同じ土俵で話し合いができるのではないかということで、2019年に分社をして、各々がやりたいことを推進していった時に、そこでちょっと息を吹き返していくんですよね。

大山:なるほど。分社はエリアごととかで決めているのですか?

磯貝さん:そうですね。 当時は主に東海の店舗と関東の店舗という形だったので、ここで分社をして店舗運営は東海の会社と関東の会社といった形で分けて、僕の元いた本体は管理という立ち位置にして3社で走るという形でスタートしました。

大山:それもまた前いた会社さんで学んだことが生きている感じですね。

磯貝さん:はい、やっぱり(その2社で)差は少し出るんですけども、会社の色も違いますし、そういう中で1社がすごく精力的で、新潟に初進出したりとか、広島に進出したり、北海道に進出したりという形で、この1社がすごく精力的にいろいろな地方で挑戦したので、今全国まで広がってるっていうようなそんな状況になるんです。今は合計で子会社が3社あります。

大山:なるほど理解しました。なぜこんなにもバラバラな立地で出店をされているか、ホームページを拝見したとき思っていたのですが。笑

そこから2020年はコロナ渦に入っていくわけですが、当時会社の雰囲気や個人的にどんなふうに思って過ごしていたのですか?

磯貝さん:コロナ前までで11店舗ほどでしたかね。2020年の4月に全国的に緊急事態宣言が出たかと思うのですけども、直前の2月と3月に広島と北海道の初進出で1店舗ずつオープン準備をしてた頃だったんですよね。それで「これオープンできないな」という不安もありながら、ただ出店費用は払ってしまっていて、家賃も発生する、という資金がキャッシュアウトしたタイミングでもあったので、このまま4月5月と売上が上がらなかったら、まずいぞということで3月ぐらいから既にもう焦ってました。

大山:その後どうなっていくのですか?

磯貝さん: 緊急事態宣言がでて、2ヶ月分ぐらいしか資金も持たないので借り入れにすぐ動くのですけれども、分社をしてしまっているので、当時は資本関係ないグループ店舗という形でやっていて、親会社でもないですし、実態がわからないということで金融機関から門前払いされるんですよね。

大山:分社をして息を吹き返して出店スピードも上がったわけですが、逆にそういったリスクがあったのですね。

磯貝さん:はい、それで本当にどうしようもないなという状況までいってですね。業者さんにもご迷惑をおかけしながら、過ごしていったんですけれども、ただ諦めず銀行融資に動いて、子会社でも動こうということで、日本政策金融公庫さんに働きかけながら、やっと7月ぐらいにそれぞれの会社で借りれるようになって、何とか食い繋げたといった感じした。

大山:なるほど、本体のJ-Connectは管理をやってる会社なので店舗がない、実態がわからないと言われるわけですね。これは青ざめますね。

磯貝さん:ただですね、ここから起死回生なんですが、分社をしていたことが逆によく働いて、持続化給付金とかそういった補助金関係が3社分受け取れたんですよね。そこも大きかったなっていうところがありました。

大山:なんだか感情が追いつかないですね。苦笑

その後、コロナ渦は3年ほど続くわけなのですけれど、その間も当然出店はしているわけですよね?

磯貝さん:はい、出店していきます。時代の変化、当時はウィズコロナ、アフターコロナという言葉が流行っていた気もするのですが、僕らも今後どう時代が変わるのかなと考えながら進めていたので、ビールメーカーさんに協力をしてもらいながら、コロナ禍にあった業態をやってみようかということで、新業態の開発をしていきます。

コロナ禍はハシゴ(酒)を全くしなくなりましたよね。そういった中でうちの1店舗で安全に行けて、ハシゴをするよりはリスクが少ない業態を作りました。当時焼肉屋さんとかもすごい流行ってたので、老若男女問わずファミリー層もターゲットにしながら楽しんでいただける業態、かつ〆のラーメンまで1店舗完結で、お金を落としていってもらおうというような思惑で業態開発をしてですね、店舗を出店することになるわけです。

なので2021年はその業態を2つ出店しまして、「酒場 伸輔」という餃子とラーメン、あと博多のとりかわ串の三大名物の業態なのですが、それがすごい調子が良くて。かつ僕らもずっと広告に頼ってきたり、僕らが出店している地方にも客引きがたくさんいたので、そういった外的要因に淘汰されない業態を作りたいよねと。 客引きが声をかけても「いや、こっち(酒場 伸輔)の方に行きたい」と言ってくれるようなお店にしたいよね、ということで力を入れて業態開発していました。

また、コロナ禍で地方の主要都市ではなかなか人が歩いていなかったのですが、ローカルの方、それこそ愛知県知立市という、知立駅というところがあるのですが、すごく賑わっていまして、隣の刈谷や名古屋のような主要駅だと、あまり人は行かないようになっていて、ただ密かに飲みに行きたい人、外食したい方という方々は、ローカルのところで外食される傾向があったんですよね。なので出店当時はすごく調子が良くてですね。そこもまた一つ火種となって出店が進んでいくようになるんです。

すすきのとかはテナントが空いてしまって大箱のオーナーさんが困っている状態で、そこにコロナ前まではありえないぐらいの(安い)賃料でお話させていただいて「この条件だったら出店はありだね」コロナ明けに向けて仕込むという考えで出店を加速させました。

大山:素晴らしいですね。この企画に出ていただいた飲食オーナーさんは同じく「コロナ禍逆張り」で店舗展開したか方々が多いんですよね。コロナ渦の期間中に何店舗出店されたのですか?

磯貝さん:12店舗ほどだと思います。

大山:すごい、倍になってるじゃないですか。笑

その時期は出す店舗出す店舗、堅調に売り上げていくわけですか?

磯貝さん:いきましたね。やっぱり競合さんも少なくなってる時期ですし、大手チェーン店さんが根こそぎ撤退していったので、大箱の居酒屋がなくなっていくんですよね。なので年末は特にお客さんが行く店にすごく困っているんだろうな、といった町はよく見かけてましたね。

大山:コロナ期間中、メンバーが辞めたりとかそういった人材面はどうでしたか?

磯貝さん:コロナが原因で辞めた人はいなかったですね。むしろみんな協力的というか、毎月出店という状態が続いていたので忙しかったので。子供もいて家庭もあって、どうしようっていうのはみんなあったとは思うのですが。

ただ、コロナになって借入ができないとなった時に、創業メンバーが「でも別にここで会社が潰れてお金がなくなってもそこの土手で会議を続けるでしょう?」って言ってくれたんですよね。その一言が「確かにな」って。すごいありがたいなって思いましたよね。

何も無くなっても、そこからまた這い上がるよねというようなマインドがみんなにあったので、逆に僕がすごい救われたというか、分社してみんなが経営者として走ってたからこそ、そこでマインドが揃ったんだろうなというのがありましたね。

写真は初めて行った社員旅行の時の写真。固い絆で結ばれた仲間の皆さん。

大山:いいお話ですね。それでコロナ渦が明けていくわけですが、その後は会社の状態、お店の状態はどのように変化していくのですか?

磯貝さん: 僕も去年長男が生まれて、3人目なんですが、本来なら幸福度は100%でなければいけないのですけれども、半分にとどまってるのはコロナが明けて、だいぶ飲食業界も復活してきた中で、今は物件がないぐらいすごくまた戦国時代みたいになっているのを感じていて。

さらに繁盛店と呼ばれるお店がすごい流行っていて、なんか僕の体感ですけれども、お客さんの舌も肥えてきてるというか、見る目もすごい肥えててきてるなっていうところが感じてる中で、僕らのそのクオリティっというのは昔からずっと追いついてないので、このままだと淘汰されるなっていう危機感を感じていまして。

2024年に居酒屋協会さんの方に参加させていただいて、初めてが「餃子マニア」の天野さんの勉強会で、ヒストリーからお聞きしたときにすごくぐっと刺さってですね。そう言った本質的なお店作りを目指していかないとなと思って1年間勉強させていただきました。それまでは全然外に出なかったので、僕らの中だけで解決していたのですが、やはり外で勉強をしていろいろなものを学んで、これから自分たちでそれを体現していかないとなと思っています。

大山:素晴らしいですね。今後の展望、展開というのはどんな感じでお考えでしょうか?

磯貝さん:そうですね。 まず業態力を上げていくというところはもちろんなのですけども、一方で僕自身葛飾区という町に生まれて、常に「川があふれたらどうしよう」といった不安や心配があるような地域で育ったので、日本は昨今の戦争だとか、地震などさまざまな不安がある国でもあると思っていて、そんな中で僕自身が被災したときのことをイメージをよくするのですけども「お米が手元にあったら、なんか生き延びれそうだな」とか「すごい安心するな」と思っていて、僕自身お米がすごい好きというのもあるんですが、お米を軸としたお店をやろうというのが、2年前ぐらいから考えていて。

ベンチマークしてるお店さんがあるのですけども、そこで食べた白米の釜炊きご飯がすごい美味しくて、そんな業態を今年は都内でオープンできたらなと考えています。その身の回りとして農園も買って、お米を自分たちで育てるということも取り組んでいければと思っています。

大山:農業にもチャレンジということですね。素晴らしい。

磯貝さん:そうですね。それも売るためのお米、直営店舗で使うお米というよりかは、従業員のご家族に僕のエゴで勝手に送りつけるみたいなことをやりたくて、スタッフの周りの皆さんに安心みたいなのを与えていきたいなと思っています。

あとは養護学校と提携をして、子ども食堂や職業体験をうちの店舗でしてもらって、飲食の楽しさであったり、接客の楽しさみたいな、食を通じて何か心に良い変化を与えられたらなと考えていて、それも今年から始めようとしています。

大山:具体的な店舗数や会社の規模的な目標はありますか?

磯貝さん: 2030年までに100億円100店舗というところを目標にしてはいるのですけれども、これも2020年あたりからずっと思い描いてた目標の数字ではあったのですが、ただ今いろいろと、僕らがやるべきこととかやりたいこととかって何なのかって考えたときに、あくまでも2030年までとは言っていますが、それにこだわって内容が伴わないと本末転倒だと思うので、その目標に対してのプロセスは大事にしたいなと考えています。

大山:そうですね、あくまでもそのやりたい、やるべきことをやった結果、その目標に到達することが理想ということですね。素晴らしいですね。本日はありがとうございました!

編集後記

磯貝さんのお会いした第一印象はまさに「好青年」そのものでした。しかしその人生は実に飲食人らしい、破天荒なものでした。笑

「だってやりたくなっちゃったんだもん、仕方ないじゃん」

穏やかな口調で丁寧な語り口調の磯貝さんは表現こそ違えど、19歳で起業を決めた当時はそのように思っていたに違いないと私は思いました。まさにそれこそが飲食人。

その大きな決断こそが今のJ-Connectを作っているのだと思います。今後の磯貝さんの活躍に注目していきたいと思います。(聞き手:大山 正)

◾️こちらの企業に興味・関心、各種コラボレーション等、連絡を取りたい方は下記フォームよりお問い合わせください。弊社が中継し、ご連絡させていただきます。(各種コラボレーション、メディア取材、商品サンプリング等)